Une proposition de Gordon Matta-Clark

Extrait d’une demande de subvention pour un centre de ressources et un programme pour l’environnement destiné aux jeunes

En 1976, Gordon Matta-Clark rédigea une demande de bourse afin de mettre en place un programme permettant aux jeunes du Lower East Side de New York de développer des compétences en construction. Le programme visait à « acquérir un ou plusieurs bâtiments, tels que des immeubles abandonnés et délabrés », que les jeunes pourraient rénover, et, à terme, à « former les jeunes membres compétents de la communauté à prendre leurs propres décisions tout en proposant des alternatives uniques et pratiques aux logements insalubres ». En privilégiant la réutilisation adaptative et en s’opposant au développement spéculatif, la proposition de Matta-Clark réfléchit aux idées d’entretien et de détérioration, de performance et d’espace offert.

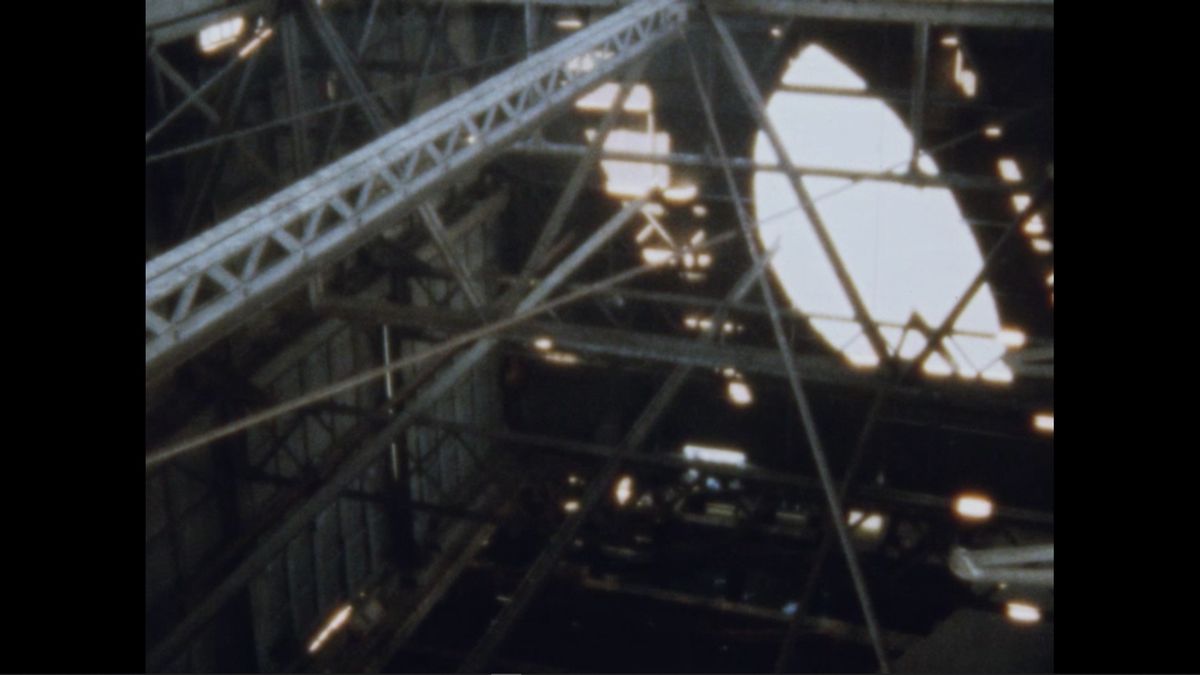

Dans l’extrait suivant de la demande de bourse, Matta-Clark situe la proposition par rapport à l’objectif social plus large de ses propres interventions dans les structures existantes. Le texte est reproduit sans aucune modification. Il est illustré par une série de photogrammes des séquences filmés pour son projet Day’s End (1975), dans lequel il a retiré de grandes parties de la façade et du sol d’une structure industrielle abandonnée sur le bord de l’eau à Manhattan afin de l’ouvrir au public.

Un centre de ressources et un programme pour l’environnement destiné aux jeunes de Loisaida

En défaisant un bâtiment, je pose un geste critique à l’égard de nombreux aspects de la situation sociale. Tout d’abord, pour ouvrir un espace clos, conditionné non seulement par une nécessité physique, mais aussi par l’industrie, qui multiplie les boîtes suburbaines et urbaines pour entretenir la passivité et l’isolement de l’individu consommateur, un public pour ainsi dire captif. Le fait que certains des bâtiments sur lesquels j’ai travaillé se trouvent dans des ghettos noirs renforce en partie cette réflexion, même si je ne séparerais pas complètement l’emprisonnement des populations pauvres de l’auto-conteneurisation, remarquablement subtile, des quartiers socio-économiques plus aisés. J’ai choisi de ne pas rester en marge des conditions sociales, mais de les affronter directement, que ce soit par des interventions physiques, comme dans la plupart de mes travaux architecturaux, ou par un engagement plus direct auprès des communautés, une démarche que je souhaite poursuivre à l’avenir.

Je considère mon travail comme intimement lié au processus, comme une forme de théâtre où la pratique et les transformations structurelles apportées au bâtiment constituent la performance. J’intègre également dans ma conception du théâtre une interprétation libre du mouvement et du geste, à la fois métaphorique, sculpturale et sociale, avec un public tout à fait accidentel : un spectacle permanent pour les personnes passantes, tout comme le chantier offre une scène aux individus qui circulent sur les trottoirs. Mon travail produit donc un effet analogue. Les gens sont fascinés par les activités qui créent de l’espace. Je suis convaincu que c’est surtout le sous-sol qui captive l’imagination de ce public aléatoire : il ne peut s’empêcher de contempler les fondations d’un nouveau chantier. À l’inverse, les ouvertures que j’ai créées retiennent l’attention par leurs précises révélations. Je considère ce travail comme une scène insolite en perpétuelle métamorphose, un modèle pour l’action constante des individus sur l’espace autant que dans l’espace qui les entoure. Pour la plupart, les bâtiments sont perçus comme des entités fixes — la notion d’espace mutable est presque taboue — jusque dans sa propre maison. Les gens vivent leur espace avec une témérité effrayante. Les propriétaires se contentent généralement d’entretenir leur propriété. Il est frappant de constater à quel point les personnes s’impliquent rarement dans la transformation fondamentale de leur lieu de vie, ne serait-ce qu’en le défaisant.

Bien que mes préoccupations portent sur la création d’incisions métamorphiques profondes dans l’espace/lieu, je ne cherche pas à créer un champ totalement inédit de vision ou de cognition. Mon intention est plutôt de réutiliser l’ancien, de travailler à partir du cadre existant de la pensée et de la vue. Ainsi, d’un côté, je modifie les unités de perception existantes habituellement employées pour discerner la totalité d’une chose. De l’autre, une grande partie de mon énergie vitale s’oriente vers le refus. Il y a tant de choses dans notre société qui visent délibérément au refus : refuser l’entrée, refuser le passage, refuser la participation, etc. Si nous n’habitons plus aujourd’hui dans des tours et des châteaux, c’est parce que certaines barrières sociales et économiques, certaines inhibitions et contraintes, ont été brisées. Mon travail se veut la traduction de cette réalité.

L’une des expériences qui m’a le plus influencé dans l’évolution de mes attitudes s’est déroulée à Milan. En cherchant une usine à « découper » [cut-up], j’ai découvert un vaste complexe industriel abandonné depuis longtemps, occupé avec détermination par un groupe important de jeunes aux convictions communistes radicales. Depuis plus d’un mois, ces personnes se relayaient pour maintenir l’occupation d’une partie de l’usine. Leur lutte visait à s’opposer à l’intervention de sociétés de promotion immobilière « laissez-fairistes » désireuses d’exploiter le site. Leur proposition était d’y créer un centre de services communautaires dont le quartier avait un besoin urgent. Cette confrontation m’a ouvert les yeux, elle m’a incité à sortir de l’isolement artistique et à m’engager dans une démarche active, en dialogue avec les préoccupations des populations locales. Mon intention est de transposer cette expérience milanaise aux États-Unis, en particulier dans les quartiers défavorisés de New York comme le South Bronx, où la municipalité attend simplement que les conditions sociales et physiques se détériorent suffisamment pour justifier un réaménagement de l’ensemble du quartier en un parc industriel. Un projet concret pourrait consister à travailler avec un groupe de jeunes du quartier, en les impliquant dans la reconversion des nombreux bâtiments abandonnés en un espace social. Ces jeunes pourraient ainsi acquérir non seulement des compétences pratiques liées à la construction, mais surtout l’expérience directe et tangible de la capacité à transformer leur espace. Ainsi, j’adapterais mon travail à un autre niveau de la réalité existante : non plus seulement une intervention personnelle ou métaphorique sur le site, mais une réponse à la volonté exprimée par les personnes qui y vivent.

Traduction de l’anglais par Gauthier Lesturgie