« Fonction, économie et (si possible) beauté »

Shirley Surya présente Quelle modernité

Quelle modernité : Biographies de l’architecture en Chine 1949-1979 est ouvert dans nos salles principales du 20 novembre 2025 au 5 avril 2026

Quelle modernité : biographies de l’architecture en Chine 1949-1979 est à la fois une question et une proposition. Il s’agit avant tout d’un exercice historiographique qui interroge les critères ambigus utilisés pour évaluer la « modernité » dans le développement architectural Chinois. Entre la fondation de la République populaire de Chine en 1949 et la mise en œuvre des politiques de réforme et d’ouverture en 1979, l’architecture a joué un rôle clé dans la définition de la vision chinoise de la modernité socialiste. Au gré des changements de stratégie politique, les architectes ont contribué à reconstruire les villes, à transformer les campagnes, à développer l’industrie et les infrastructures, à expérimenter de nouveaux matériaux et modes de conception structurelle, et à façonner les formes et les espaces de la nouvelle nation socialiste, communément appelée la Chine nouvelle.

Des responsables du Parti communiste chinois, dont le président Mao (au centre), le premier ministre Zhou Enlai et le maire de Beijing Peng Zhen, examinent une maquette de la place Tian’anmen et de ses alentours, vers 1954. Photographie tirée de Jianzhu sheji shinian, 1949–1959 [Dix ans de conception architecturale, 1949-1959] (ministère de l’Architecture et de l’Ingénierie de la République populaire de Chine, 1959). Bibliothèque de l’école d’architecture de Southeast University

Les spécialistes et les architectes ont longtemps considéré que le développement de l’architecture moderne avait été entravé durant cette période, allant parfois jusqu’à remettre en question son existence même. Ce retard serait dû à la perte d’autonomie professionnelle des architectes, consécutive à la transition d’une pratique « indépendante » sous la République de Chine à un modèle nationalisé et collectivisé sous l’autocratie prolétarienne de la Chine nouvelle. Le passage d’une production axée sur le marché à une production centrée sur les industries lourdes semble également avoir entraîné une détérioration de la qualité des conceptions, tandis que les explorations du formalisme moderniste ont été freinées par un dogme politique privilégiant un « style national » réaliste socialiste ancré dans les formes classiques. En situant l’épanouissement du modèle euro-américain d’architecture moderne dans la Chine républicaine à partir des années 1920, avant son interruption brutale en 1949, les critiques s’appuient sur un cadre historiographique spécifique de l’architecture moderne qui privilégie les notions d’indépendance professionnelle, d’innovation, de progrès et de motifs stylistiques bien identifiés tels que la transparence, la fluidité, l’utilisation de matériaux industriels, le minimalisme, les toits plats et le rejet des formes traditionnelles.

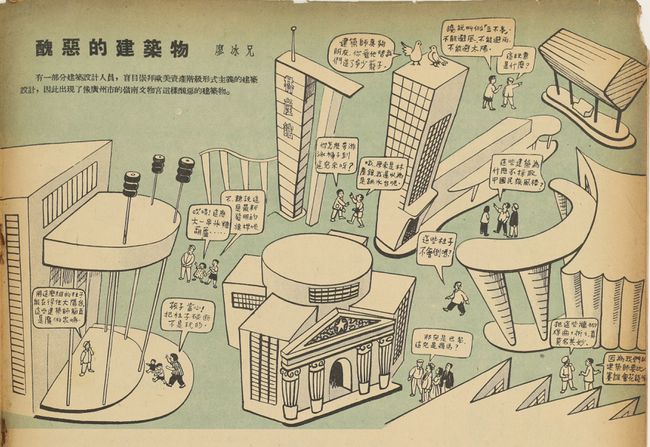

« Une architecture hideuse. Des architectes vénèrent aveuglément les styles formalistes de la conception bourgeoise occidentale. Il en résulte des bâtiments grotesques et réactionnaires, comme le Palais culturel du Lingnan à Canton. »

Manhua 44 (1954). CL.2017.4.36, M+, Hong Kong

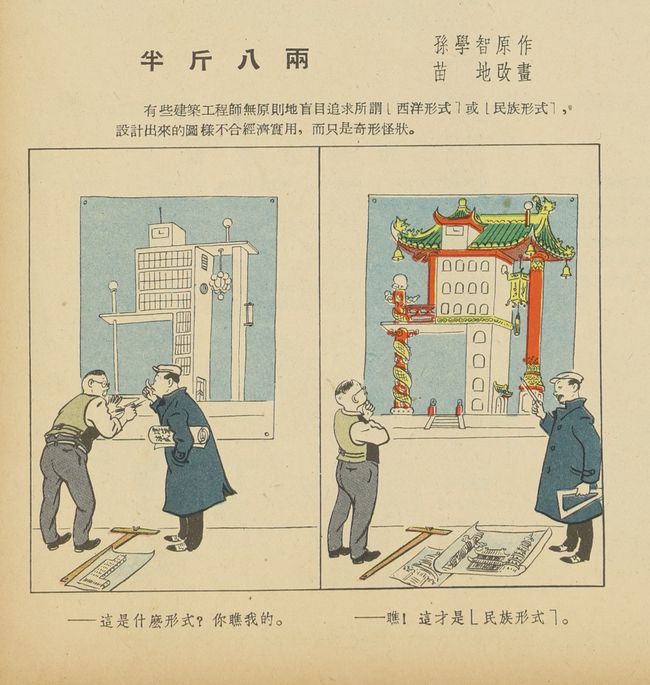

« Tout aussi mauvais. Des architectes, sans principes, poursuivent aveuglément le prétendu “style occidental” ou “style national.” Leurs réalisations ne sont ni économiques ni pratiques, simplement bizarres et grotesques. »

(à gauche) « C’est quoi ce style? Regarde le mien! »

(à droite) « Regarde! Ça, c’est le “style national”! »

Manhua 53 (1955). CL.2017.4.44, M+, Hong Kong

Il reste toutefois des limites à l’évaluation de la production architecturale chinoise depuis le contexte sociopolitique spécifique de la République populaire, qui diverge considérablement des contextes euro-américains dans lesquels le mouvement moderne a initialement vu le jour. Bien que les spécialistes aient récemment appelé à élargir la notion de modernisme par le concept de « modernisme situé », englobant les zones géographiques et les circonstances qui ont généré une architecture moderne en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord, l’architecture réaliste socialiste continue d’être perçue comme foncièrement antimoderniste et rattachée à des régimes totalitaires plutôt qu’à des idéaux démocratiques1. Toutefois, ces lectures historiographiques reposent sur une dichotomie Est-Ouest, capitalisme-socialisme, qui impose une conception eurocentrique du modernisme arrimée aux valeurs des économies de marché. Appliquées à la Chine, elles occultent souvent les priorités et références locales et régionales, les circulations et entrecroisements entre systèmes économiques et culturels multiples, de même qu’une compréhension historique nuancée des trois premières décennies de la République populaire, une période traversée par une succession rapide de réformes politiques aux conséquences aussi spectaculaires que dévastatrices.

-

Sarah Williams Goldhagen, « Coda: Reconceptualizing the Modern », dans Anxious Modernism. Experimentation in Postwar Architectural Culture, dir. Sarah Williams Goldhagen et Rejean Legault, The MIT Press et le Centre Canadien d’Architecture, 2000, 305–306. ↩

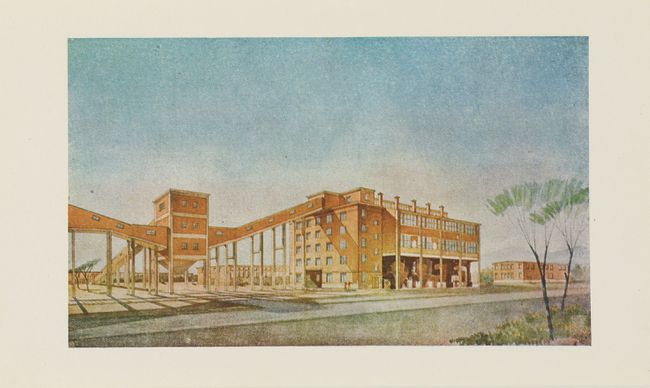

Projet de fin d’études d’une personne étudiante de l’université Tsinghua, dessin en perspective d’une centrale à gaz dans une usine de machines lourdes, 1959. RB000232, M+, Hong Kong

La première décennie de la République populaire de Chine fut marquée par la transition économique et la restructuration agraire. La période dite de la Nouvelle Démocratie (1949-1952) posa les bases de la reconstruction d’après-guerre en promouvant la réforme agraire et une économie mixte destinée à stimuler le développement agricole et industriel. Porté par des idéologies et soutenu par l’aide de l’Union soviétique, le premier plan quinquennal (1953-1957), mené sous la direction du président Mao et du premier ministre Zhou Enlai, consolida l’indépendance économique chinoise par une industrialisation de masse. Le Grand Bond en avant (1958-1962) visa à développer les industries lourdes en construisant de vastes infrastructures et en mobilisant massivement les ressources rurales, notamment par la collectivisation du travail dans les communes populaires, une opération d’une rapidité et d’une ampleur telles qu’elle provoqua une famine et une crise économique dévastatrices. Cette catastrophe imposa une brève période d’ajustement économique (1961-1965) pour en rectifier les conséquences : rééquilibrage entre production agricole et industrielle, restauration de l’enthousiasme et de la motivation des populations paysannes. Malheureusement, ces améliorations furent étouffées par un mouvement anti-droite de plus en plus virulent qui déboucha sur la Grande Révolution culturelle prolétarienne (1966-1976), une campagne politique radicalisée lancée par le président Mao et ses alliés pour réaffirmer leur autorité et renouveler l’adhésion à la ligne du parti en éliminant les élites qualifiées de bourgeoises dans le cadre de la lutte des classes. Cette campagne entraîna un rejet culturel généralisé de l’élitisme, de l’innovation technique, de l’excès matériel et de l’architecture, considérés comme le reflet des « quatre vieilleries » de la Chine. Après la mort du président Mao en 1976, les responsables du Parti communiste chinois réaffirmèrent leur engagement en faveur des quatre modernisations, objectifs initialement fixés par le Premier ministre Zhou Enlai dans les années 1960 pour développer l’agriculture, l’industrie, la science, la technologie et la défense, mais interrompus par la Révolution culturelle. Cette réorientation s’inscrivait dans les efforts visant à intensifier la coopération internationale durant la période dite de « Réforme et Ouverture » (1978-1979).

Au cours de ces trois décennies traversées par des bouleversements politiques rapides et souvent contradictoires, la profession d’architecte connut de perpétuelles fluctuations. Si les architectes durent d’abord œuvrer au sein d’instituts nouvellement créés par l’État pour reconstruire la nation après la fondation de la République populaire – édifiant monuments nationaux, usines, infrastructures, villes et logements – la Révolution culturelle les stigmatisa comme une élite « intellectuelle » et en envoya une partie dans des camps de rééducation idéologique. Ces architectes durent s’adapter rapidement à une succession de slogans fluctuants, parfois contradictoires, censés définir la mission politique et économique de leur métier : « contenu socialiste et forme nationale » (1953), « fonction, économie et (si possible) esthétique » (1955), « plus grand, plus vite, encore mieux, encore plus économiquement » (1958), « compter sur ses propres forces et lutter avec endurance » (1964) et enfin « libération de l’esprit, prospérité dans la création » (1979). Face à ces conditions mouvantes, Quelle modernité ne mobilise pas le prisme de la guerre froide pour dénoncer ou glorifier le communisme chinois, ni pour justifier un système politique particulier ou nier les drames sociaux, telle la famine provoquée par le Grand Bond en avant ou les injustices considérables nées de la Révolution culturelle. Pourtant, ces traumatismes ont engendré soit une amnésie historique, soit des jugements sommaires qui appauvrissent notre compréhension de la Chine de l’ère Mao. Les travaux universitaires portant sur la période allant de 1949 au milieu des années 1960 demeurent éclipsés par les études consacrées à la Révolution culturelle.

Quelle modernité vise à diversifier les récits et les histoires de ces trois décennies en s’intéressant à leurs cycles de transformation et à leur impact sur la production et la pratique architecturales. Le projet réexamine la manière dont les architectes ont navigué entre bouleversements politiques et exigences professionnelles au cours des trois premières décennies de la République populaire, à la lumière des « principes générateurs » plus larges du mouvement moderne, ceux-là même qui éclairent l’appropriation diversifiée et généralisée du modernisme à travers les époques et les contextes géopolitiques du XXe siècle1. Comment le pouvoir politique fut-il mobilisé pour faciliter le progrès social? Comment une nouvelle culture de l’inventivité émergea-t-elle de l’application de précédents architecturaux? Et comment l’esprit du temps et les idéaux progressistes trouvèrent-ils leur incarnation dans le recours aux technologies industrielles? En identifiant la manière dont les principes du mouvement moderne furent acceptés, contestés ou réinterprétés dans la Chine nouvelle, ce projet appelle à une approche à la fois plus globale et plus essentielle de l’architecture moderne, dépassant les récits focalisés sur l’architecte comme agent autonome ou sur la forme stylistique d’un bâtiment. Il envisage plutôt l’architecture moderne sous l’angle de l’inventivité et de l’intérêt collectif, interrogeant la manière dont elle poursuivit ses ambitions, économiques et politiques, jusque dans des conditions restrictives. À cette fin, Quelle modernité réaffirme la vocation plus large de l’architecture moderne : façonner un environnement bâti plus humanisé2.

-

Goldhagen, « Coda: Reconceptualizing the Modern, » 301–303; Hilde Heynen, « Engaging Modernism, » dans Back From Utopia: The Challenge of the Modern Movement, dir. Hubert-Jan Henket et Hilde Heynen, 0I0 Publishers, 2002, 386–387. ↩

-

Sarah Williams Goldhagen, « Something to Talk about: Modernism, Discourse, Style, » dans Journal of the Society of Architectural Historians 64, no. 2 (2005): 141–167. ↩

Réunissant des documents sur la production architecturale de la République populaire issus de supports variés – articles de journaux, affiches de propagande, bandes dessinées, dessins et photographies d’archives provenant de collections privées et institutionnelles – ainsi que des témoignages oraux recueillis auprès de designers, d’artistes et d’archivistes, Quelle modernité révèle des micro-histoires sociales et culturelles spécifiques de l’architecture moderne, invisibles dans les seules sources historiques textuelles. Ces « biographies sociales » de projets architecturaux et des multiples protagonistes de leur production, consommation et médiation – État, fonctionnaires, architectes, communautés ouvrières, population – présentent le projet national de construction du socialisme (shehui zhuyi jianshe 社会主义建设) non pas simplement comme une entreprise idéologique descendante, mais comme un processus ancré dans les pratiques quotidiennes qui mobilisait les sensibilités et la créativité populaires. Les cas étudiés reflètent la pluralité et les tensions qui ont caractérisé la production architecturale de cette période : entre action et contrôle, pénurie et abondance, politique et pragmatisme, concurrence et collaboration, artisanat et standardisation, impact des relations intérieures et extérieures. Traversé par l’inventivité matérielle et technique, par les continuités et discontinuités avec les dynamiques sociales, économiques et politiques, et par les influences directes ou indirectes venues tant de l’intérieur que de l’extérieur du bloc de l’Est, Quelle modernité déconstruit les récits uniques qui dépeignent la pratique architecturale de la Chine nouvelle comme monolithique, hermétique et autocratique. Ce faisant, le projet propose une compréhension plus nuancée du modernisme tel qu’il fut imaginé, édifié et vécu.

Traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie.