Agentivité, industrie et style

Shirley Surya s’intéresse à la construction de la modernité socialiste dans la Chine nouvelle

Quelle modernité : Biographies de l’architecture en Chine 1949-1979 est ouvert dans nos salles principales du 20 novembre 2025 au 5 avril 2026

Entre la fondation de la République populaire de Chine en 1949 et sa politique de réforme et d’ouverture en 1979, l’architecture a joué un rôle déterminant dans la définition de la vision étatique de la modernité socialiste. Pourtant, le développement de l’architecture moderne chinoise durant cette période a souvent été perçu comme entravé, voire inexistant, une perspective nourrie par des idées reçues tenaces et des hypothèses réductrices : que la nationalisation et la collectivisation auraient privé architectes et architecture de leur pouvoir créatif, que les projets auraient privilégié la productivité industrielle au détriment de la qualité de la conception, et que l’insistance de l’État sur un « style national » aurait bridé la diversité d’expression.

Quelle modernité s’articule autour de trois axes thématiques. « Agentivité » explore les degrés d’agentivité variables et souvent entrecroisés qu’ont exercés l’État, les architectes ou l’architecture elle-même, notamment dans les systèmes de conception collectivisée et de mobilisation massive des ressources. « Industrie » examine l’adaptation des architectes aux réalités plurielles du tournant socialiste et industriel de la Chine, marqué par l’impératif de normalisation, de rationalisation scientifique, d’économie et de productivité. « Style » reconsidère l’intention et la prégnance du « style national » en révélant les réalités stratifiées qui ont donné lieu à des expérimentations et des expressions formelles hétérogènes tant à l’échelle locale qu’à l’étranger. Ensemble, ces trois axes permettent d’appréhender le projet de construction du socialisme non comme un phénomène monolithique et descendant, mais comme un processus élaboré au fil des pratiques quotidiennes mobilisant les sensibilités et la volonté créative de la population.

Agentivité

La transformation de la Chine, passée d’un système capitaliste à un État socialiste à planification centralisée à partir des années 1950, a entraîné des changements profonds dans l’organisation de la pratique architecturale. Les critiques ont souvent présenté cette évolution comme une limitation de l’autonomie professionnelle et créative des architectes, une indépendance jugée essentielle à l’architecture moderne. Selon cette lecture, les architectes de la nouvelle Chine se voyaient dénier « leur créativité individuelle au profit du collectif », et toute possibilité d’« explorer des positions abstraites, critiques et indépendantes s’opposant à la pratique dominante »1. Or, les architectes jouissaient alors d’une forte demande, à la tête de grands projets visant à forger l’identité et l’image de l’État socialiste et de son environnement.

Le terme « agentivité » désigne ici la capacité à exercer sa volonté créative et morale pour faciliter l’amélioration sociale par des moyens politiques. Il exprime la dimension politique du modernisme, par opposition à « l’indépendance oppositionnelle » souvent associée au développement de l’architecture moderne euro-américaine2. De la transformation spatiale de Beijing au développement de divers types de bâtiments à travers la Chine, l’agentivité architecturale doit être comprise à la fois comme la façon dont le pouvoir étatique a organisé la production architecturale par la mobilisation massive de ressources, et comme la manière dont architectes, fonctionnaires et autres protagonistes ont pu exercer leur jugement et leur volonté. Entre 1949 et 1979, la profession d’architecte a tour à tour bénéficié et pâti des fluctuations politiques en Chine. On a vu dans les architectes des figures « héroïques » de la construction nationale dans les années 1950, au même titre que la main-d’œuvre technique durant la « révolution du design » des années 1960, ou comme des personnalités intellectuelles de droite souvent envoyées dans des camps de travail pour y subir une « réforme idéologique » pendant la Révolution culturelle, lorsque le portrait du président Mao ornait la couverture du Jianzhu Xuebao [Journal de l’architecture]. Néanmoins, la question de l’agentivité dépasse la seule capacité des architectes à exercer leur autonomie à un moment donné. Dans le contexte de la Chine nouvelle, il semble plus pertinent de distinguer les degrés d’action et de volonté politique exercés en faveur de la réforme, notamment à travers la collectivisation des ressources et de l’expertise architecturales.

-

Edward Denison et Guang Yu Ren, Modernism in China: Architectural Visions and Revolutions, Wiley, 2008, 306–307; Jianfei Zhu, Architecture of Modern China: A Historical Critique, Routledge, 2009, 103–104. ↩

-

Sarah Williams Goldhagen, « Coda: Reconceptualizing the Modern », dans Anxious Modernism. Experimentation in Postwar Architectural Culture, dir. Sarah Williams Goldhagen et Rejean Legault, The MIT Press, 2000, 301–303; Hilde Heynen, « Engaging Modernism » dans Back From Utopia: The Challenge of the Modern Movement, dir. Hubert-Jan Henket et Hilde Heynen, 0I0 Publishers, 2002, 386–387. ↩

La profession d’architecte a connu de profondes mutations avant et après la fondation de la République populaire de Chine. Entre les années 1920 et 1940, les architectes ayant suivi une formation à l’étranger ont ouvert des cabinets privés au service d’une clientèle issue des secteurs commercial, résidentiel et civique. Ces pratiques ont introduit l’idée d’une architecture comme activité intellectuelle assortie de responsabilités professionnelles et de principes théoriques1. Pendant la période de transition vers la nouvelle démocratie, le Parti communiste chinois a laissé coexister instituts d’architecture publics, coopératifs et privés. Les premières entreprises publiques de conception ont vu le jour à Shanghai, puis à Beijing, placées sous l’autorité directe du gouvernement central. En 1952, au moment où l’économie du pays s’est presque entièrement nationalisée, des instituts de conception publics ont été officiellement établis. Par leur intermédiaire, le PCC supervisait la production, la distribution et l’utilisation des projets architecturaux, des ressources et de la main-d’œuvre.

Leur prolifération à tous les échelons du gouvernement, dans les écoles d’architecture et dans divers ministères tels que ceux chargés de la métallurgie, du pétrole et du textile, a accéléré l’industrialisation du pays. Chaque institut fonctionnait comme une unité de travail (danwei 单位) dirigée par des responsables d’architecture ou d’ingénierie à la tête d’unités de conception spécialisées.

-

Peter G. Rowe et Seng Kuan, Architectural Encounters with Essence and Form in Modern China, The MIT Press, 2002; Thomas Kvan, Liu Bingkun, et Jia Yunyuan, « The Emergence of a Profession: Development of the Profession of Architecture in China », (Journal of Architectural and Planning Research* 25, no. 3 (2008). ↩

Industrie

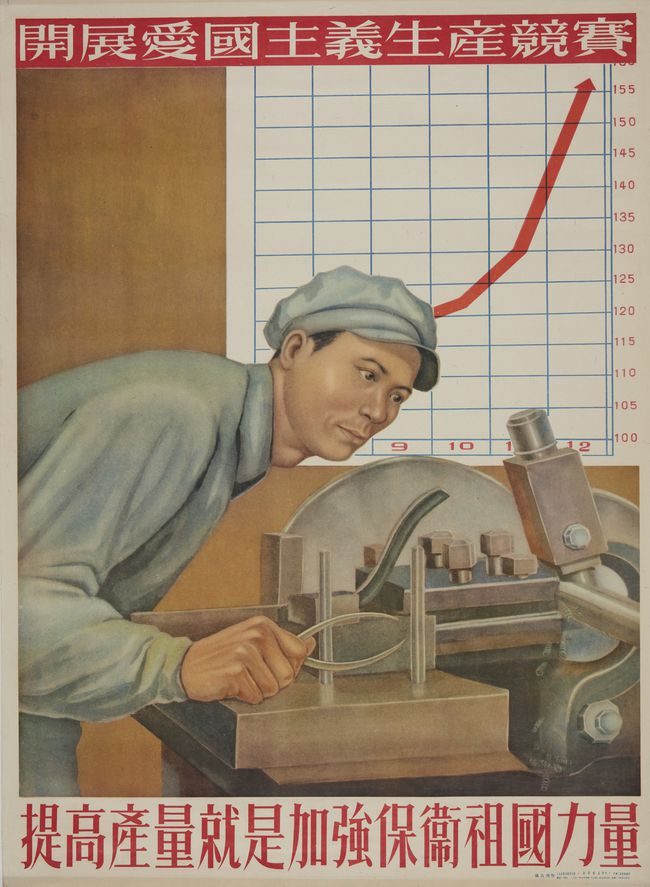

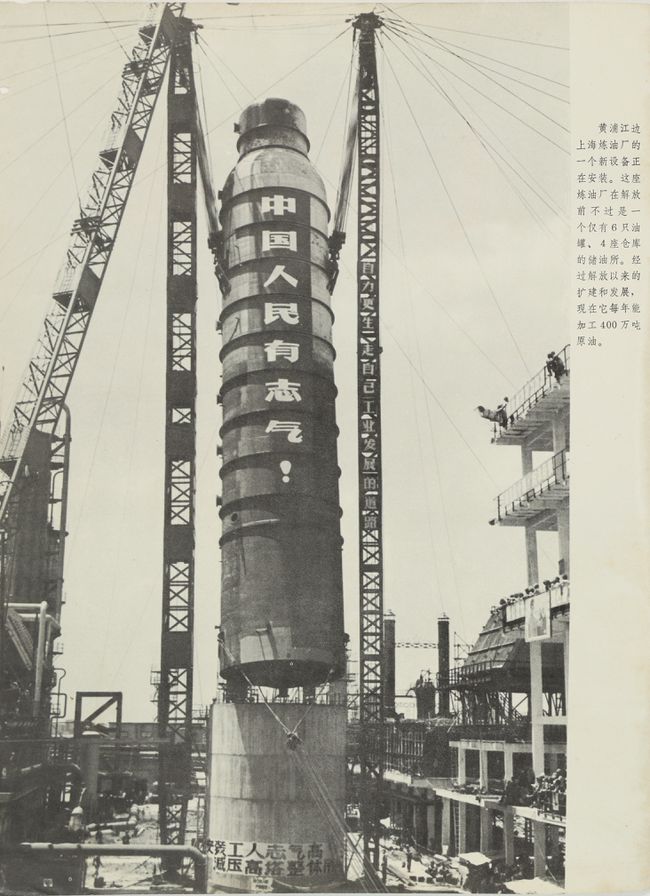

Idéologie et nécessité ont guidé le programme d’industrialisation socialiste du PCC. Construire le socialisme (shehuizhuyi jianshe 社会主义建设) passait par le développement de l’industrie, un projet souvent illustré par des graphiques affichant la forte progression de la production d’acier, de charbon, de pétrole et d’électricité1. Face à ces nouvelles exigences productives, le travail des architectes a débordé du cadre de la conception d’immeubles commerciaux et de résidences privées pour englober la planification et la conception d’usines. Divers ministères industriels (machine, métallurgie, aérospatiale, charbon, électronique, textile) ont créé leurs propres instituts de conception étatiques spécialisés2. L’adoption des principes marxistes dans les politiques publiques a réorienté les priorités industrielles vers les moyens de production plutôt que vers les préférences de consommation. Les usines sont ainsi devenues bien plus que des structures utilitaires : elles se sont transformées en espaces où le personnel était encouragé à mettre en pratique ses convictions révolutionnaires. En concevant ces lieux de production industrielle, les architectes rejoignaient également le monde prolétarien, mettant leur expertise et leurs compétences au service de l’industrialisation socialiste. Des chants vantaient les vertus du travail et de la nation, tandis que certaines usines arboraient des bannières proclamant la valeur spirituelle de l’effort.

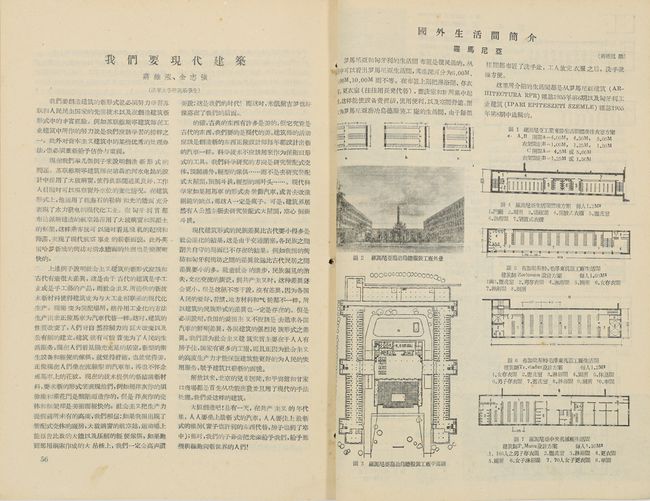

L’appel à l’industrialisation lancé par l’État ne visait pas seulement à augmenter la production, mais aussi à inculquer des valeurs culturelles comme la rapidité, l’efficacité et l’économie. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique, défendait ces idéaux modernes dans ses discours, largement diffusés dans les publications à travers tout le bloc de l’Est, dont le Quotidien du Peuple, journal officiel du PCC. En 1954, dans le cadre de la déstalinisation, Khrouchtchev demande aux architectes, lors d’un discours prononcé à la Conférence soviétique de l’Union des métiers de la construction et de l’architecture, de « ne pas se limiter aux formes architecturales », mais aussi de maîtriser « l’économie de la construction »1. Pour la sixième session du conseil d’administration de la Société d’architecture de Chine, un nouveau slogan — « fonction, économie et (si possible) beauté » (shiyong jingji zai keneng tiaojian xia zhuyi meiguan 适用,经济, 在可能条件下注意美观) — encourage la standardisation, la préfabrication et la rationalisation scientifique2. Les architectes fusionnent alors leur expertise en matière de conception avec le savoir-faire des spécialistes de l’ingénierie, en analysant l’impact de leurs projets sur le coût du bâtiment, l’utilisabilité et son adaptation au climat. L’architecture doit ainsi se transformer en un processus de production modernisé, lié à la précision et à la mécanisation de l’industrie à grande échelle.

Style

Pourtant, selon un certain nombre de critiques et spécialistes de l’histoire, le développement de l’architecture moderne en Chine entre 1949 et 1979 aurait été interrompu, voire complètement retardé, par la question du « style ». Les architectes de Chine des années 1920 et 1930, qui cherchaient à « affiner le vocabulaire moderniste », auraient vu leurs efforts brutalement « étouffées par la politique », le Parti communiste chinois leur imposant un « style national » censé incarner son programme réaliste socialiste1. Évaluée à l’aune des caractéristiques comme l’abstraction, la transparence, les toits plats et le rejet de toute référence historique, cette lecture peut sembler justifiée2. Mais elle ignore les bouleversements idéologiques qui, dans la Chine postrévolutionnaire, ont profondément reconfiguré la compréhension professionnelle du « style national » comme du « moderne ».

-

Yung Ho Chang, « A Very Brief History of Modernity » dans On the Edge: Ten Architects from China, dir. Ian Luna et Thomas Tsang, Rizzoli, 2006, 9–12; Denison et Ren, Modernism in China, 306. ↩

-

Sarah Williams Goldhagen, « Something to Talk about: Modernism, Discourse, Style », Journal of the Society of Architectural Historians 64, no. 2 (2005) : 144. ↩

Liang Sicheng, Zuguo de Jianzhu [L’Architecture de la Patrie], Association nationale chinoise pour la vulgarisation des sciences et des technologies, 1954.

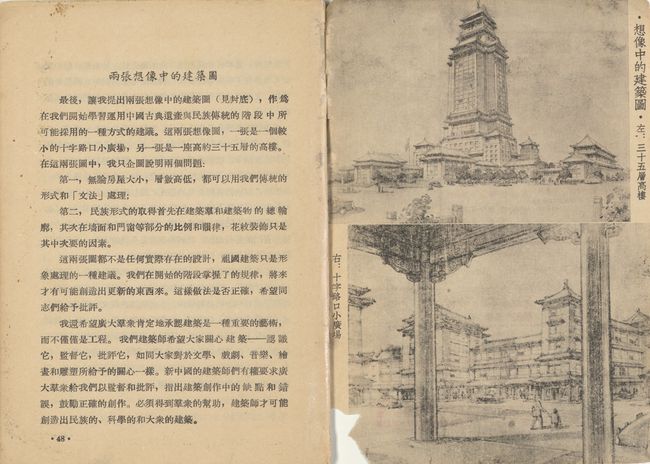

Après 1949, l’adhésion culturelle généralisée au slogan stalinien « socialiste dans son contenu, national par sa forme » pousse des architectes comme Liang Sicheng à développer les principes d’un nouveau « style national », qu’il expose dans son ouvrage Zuguo de Jianzhu [L’Architecture de la Patrie] (1954)1. Bien qu’opposé aux bâtiments « vêtus d’un costume occidental et coiffés d’une calotte chinoise », Liang propose une théorie de la « traductibilité » des caractéristiques architecturales chinoises classiques dans la construction contemporaine. Cette idée alimente la tendance généralisée à adapter les formes classiques, qu’il s’agisse des bâtiments à grand toit ou des édifices de l’amitié sino-soviétique2.

Les architectes de Chine et du bloc de l’Est avaient conscience que le formalisme architectural dominant en Europe et en Amérique du Nord, incarné par l’essor du « style international », se trouvait de plus en plus lié à la marchandisation et aux grandes entreprises[^12]. À leurs yeux, le modernisme euro-américain avait trahi les principes fondateurs du mouvement moderne au service du peuple. Le réalisme socialiste défendait au contraire une finalité socioculturelle plus profonde et pragmatique pour l’architecture : les théories abstraites et les conceptions spatiales ne pouvaient répondre aux goûts de la classe ouvrière3. À cette fin, le style national s’inscrivait dans la conception esthétique de Mao, qui appelait à la « vulgarisation » de formes aux « caractéristiques facilement acceptables » destinées à renforcer l’identité collective du peuple4. Offrant à la fois expériences concrètes et plaisir visuel, l’architecture pouvait servir de médiatrice entre les aspects matériels et spirituels de la culture de masse et de la vie socialiste5.

Lorsque Deng Xiaoping relance en 1978 les quatre modernisations dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des sciences et technologies et de la défense – une politique initialement pensée en 1964, mais interrompue par la Révolution culturelle –, il le fait en appelant à « émanciper les esprits et rechercher la vérité dans les faits » réconciliant ainsi idéologie et modèles éprouvés6. La Société architecturale chinoise repense alors ce que la modernisation de l’architecture peut signifier pour cette ère naissante de réforme et d’ouverture, et s’engage une fois de plus dans une nouvelle révolution technologique et un renouveau théorique autour de la forme et de l’espace[^17[. Si cette réorientation marque une rupture radicale avec les principes du réalisme socialiste de l’ère Mao, l’accent mis sur les besoins pratiques et l’économie matérielle et structurelle l’emporte sur l’orthodoxie stylistique. Ainsi, les principes architecturaux qui définissent la période de réforme et d’ouverture ne rompent pas complètement avec les valeurs portées par le slogan de 1955 « fonction, économie et (si possible) beauté ».

-

John King Fairbank et Merle Goldman, China: A New History, Belknap Press of Harvard University Press, 1992, 171–172; Rowe and Seng, Architectural Encounters, 171–172. ↩

-

Liang Sicheng, Zuguo de Jianzhu [L’Architecture de la Patrie], Association nationale chinoise pour la vulgarisation des sciences et des technologies, 1954. [12]: « A Discussion on Creative Architectural Style », Jianzhu Xuebao 2, (1959) : 33–34 ; Qiyuan Gu, « Certain Problems with Modernist Architecture in Capitalist Countries », Jianzhu Xuebao (1962) : 18; Goldhagen, « Coda », 17–18; David Crowley et Jane Pavitt, dirs., Cold War Modern: Design 1945–1970, 45. ↩

-

Crowley et Pavitt, Cold War Modern, 42–43. ↩

-

Rowe et Seng, Architectural Encounters, 95. ↩

-

Christine I. Ho, « Design and Handicraft » dans Material Contradictions in Mao’s China, dir. Jennifer Altehenger et Denise Y. Ho, University of Washington Press, 2022, 69–72. ↩

-

Cole Roskam, Designing Reform: Architecture in the People’s Republic of China, 1970–1992, Yale University Press, 2021, 9. ↩

-

Roskam, Designing Reform, 105–106. ↩

Texte traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie.