La production architecturale des architectes du Sénégal

Nzinga B. Mboup explore une multitude d’approches et de définitions d’identité(s) architecturale(s)

Les deux premiers événements publics du programme c/o Dakar ont permis de revenir sur les héritages architecturaux de l’histoire contemporaine du Sénégal en revisitant la pédagogie de l’École d’Architecture et d’Urbanisme de Dakar (E.A.U.) et les travaux d’architectes tournés vers la question de la valorisation du patrimoine. La Biennale de Dakar a été choisie comme moment privilégié pour organiser un troisième programme public centré sur les architectes du Sénégal et leurs réalisations, en nous penchant particulièrement sur les bâtiments conçus par la première génération : notamment Cheikh Ngom et Cheikh Ndiaye, parmi les premiers Sénégalais à ouvrir leur cabinet d’architecture dans les années 1970 après avoir étudié en France, ainsi qu’Abdoulaye Emile Diouf, diplômé de l’E.A.U. en 1979.

Plus d’une dizaine de bâtiments conçus par ces architectes ont été présentés par eux-mêmes, leurs enfants et collaborateurs en mettant l’accent sur la démarche et la méthodologie architecturales, le choix de matérialité et l’inscription du bâtiment dans le tissu urbain. L’objectif étant de commencer à définir les différentes déclinaisons de l’architecture moderne sénégalaise en les replaçant dans un contexte plus large de production idéologique et matérielle. Le texte qui suit propose une sélection de moments marquants de ce troisième événement, en soulignant quelques-uns des travaux réalisés par cette première génération d’architectes sénégalais.

La tour BCEAO et l’immeuble Fayçal par Cheikh Ngom : une architecture rationnelle, fonctionnelle et ambitieuse

Au moment de l’indépendance en 1960, il n’existait pas d’école d’architecture au Sénégal. Les architectes qui y exerçaient à l’époque étaient pour la plupart français; Michel Chesneau du cabinet Chesneau et Vérola, Henri Chomette et Thierry Melot du cabinet BEHC, ainsi que Jean-Paul Castanet et Fernand Bonamy sont parmi les premiers à ouvrir des cabinets d’architecture à Dakar et à s’inscrire à l’Ordre des Architectes, créé en 1970.

Cheikh Ngom fait partie d’une première génération d’architectes du Sénégal, formée à l’étranger (en France et aux États-Unis) entre la fin des années 1960 et le début années 1970. Parmi les autres architectes de cette génération particulièrement prolifiques, on compte la compagnie de Pierre Goudiaby Atepa, inscrit à l’Ordre en 1974, Moussa Fall inscrit en 1975 et Cheikh Ndiaye, qui s’y inscrit en 1979.

Ce n’est qu’en 1974 que Cheikh Ngom, ingénieur devenu architecte après avoir étudié à L’École spéciale d’architecture de Paris entre 1970 et 1973, devient le premier à ouvrir un cabinet d’architecture et d’urbanisme dirigé par un Sénégalais à Dakar. Soutenu par le président Léopold Sédar Senghor, il remporte en 1975, aux côtés de son jeune confrère Pierre Goudiaby, le concours pour le siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), affirmant son rôle dans le développement architectural du pays et du continent. Le projet de la tour de la BCEAO, inaugurée en 1979, marque un tournant dans le monde de la construction au Sénégal : avec ses vingt étages, elle devient alors l’immeuble le plus élevé de la capitale.

« J’ai fait dix ans d’études supérieures à Paris . Après, je suis rentré ouvrir mon cabinet, avec l’autorisation de Senghor. Il y avait les cabinets français, mais pas de cabinets sénégalais, et son projet était justement d’avoir des architectes sénégalais. Je suis, comme tous les architectes, curieux, et j’ai décidé d’être autonome. Je pouvais ouvrir mon cabinet parce que j’avais un bagage technique qui me permettait d’avoir un support, et après avoir travaillé pendant un an, il y a eu le concours pour le siège de la Banque Centrale. »

- Propos de Cheikh Ngom recueillis par Nzinga Mboup, à Ziguinchor, mai 2021

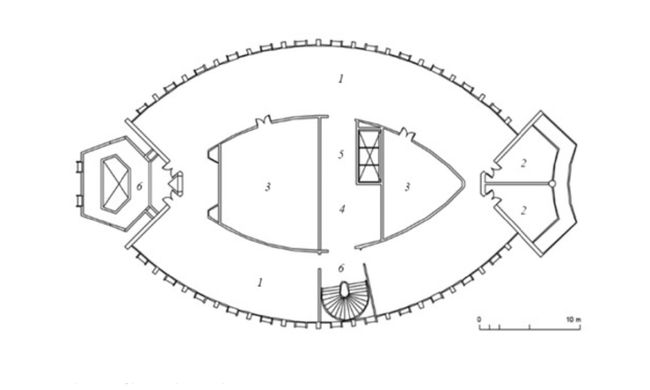

Le complexe du siège de la Banque est composé de cinq bâtiments entourés d’un parc et se situe au bout de l’avenue Albert Sarraut, l’un des axes majeurs du centre-ville partant de la Place de l’Indépendance. La partie visible du complexe est la tour, inspirée du fromager de Casamance. Ce bâtiment cylindrique est marqué par des artères qui prennent racine au sol et remontent jusqu’à son sommet. La tour, de forme ovale, est structurée autour d’un noyau central habillé de ce que Cheikh Ngom appelle une « jupe », constituée par la façade striée d’artères verticales. Les façades sont recouvertes de marbre local aux teintes naturelles. Au pied de l’édifice, un bassin en forme de carte de l’Afrique souligne cet équilibre entre patrimoine africain et modernité.

« Avant, il y avait la nature européenne internationale, verticale, et nous, on a apporté un peu de changement dans le design des façades et la forme [des bâtiments]. On a fait la logique rationnelle avec un peu de fantaisie – il fallait changer un peu par rapport à ce qui se faisait. »

- Propos de Cheikh Ngom recueillis par Nzinga Mboup, à Ziguinchor, mai 2021

Par la suite, Cheikh Ngom réalise plusieurs bâtiments résidentiels à Dakar, parmi les plus connus, on peut citer l’immeuble Fayçal (1984) et l’immeuble Fahd (1992), tous deux situés à proximité de la tour de la BCEAO. La résidence Fayçal, l’un des édifices les plus hauts de Dakar, se distingue par sa structure audacieuse et sa façade en béton brut. Située sur une élévation dans le quartier du Plateau, elle combine une base pyramidale large, des balcons en saillie sur les cinq premiers étages et une tour rectangulaire élancée en partie supérieure. L’utilisation du béton armé, du fer et de nombreuses surface vitrées crée un jeu de formes géométriques et de lumières.

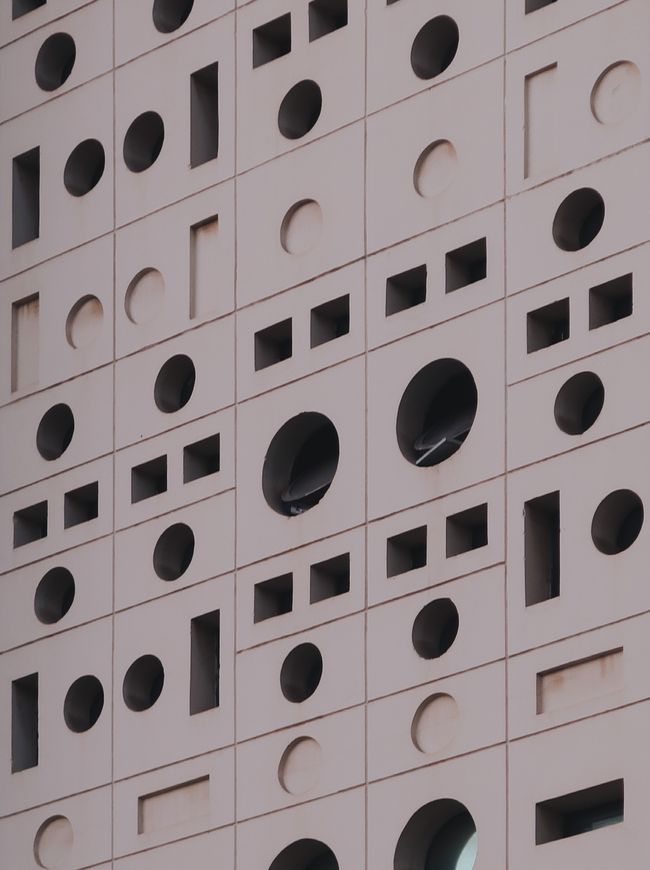

Ses tours aux allures uniques demeurent des icones architecturales dans le paysage dakarois. Elles illustrent la démarche de Cheikh Ngom, qui repose sur une « logique rationnelle », alliant fonctionnalité et esthétique. Face aux attentes d’une identité africaine en architecture, il répond par une vision pragmatique, intégrant des motifs variés et modulaires plutôt qu’un style purement décoratif. Les modules linéaires qui habillent la « jupe » de la tour de la BCEAO et les « écailles » de l’immeuble Fayçal remplissent également une fonction de protection solaire. Selon Cheikh Ngom, la logique rationnelle implique aussi de s’adapter au climat et de concevoir une façade qui contribue au confort thermique à l’intérieur du bâtiment.

« Ici, l’harmattan charrie un sable considérable et recouvre tous les bâtiments d’une fine couche orangée. Bien sûr, tout ceci n’est pas fortuit. L’orientation du bâtiment tient compte de l’ensoleillement. Ce qui permet aux gens de bien vivre dans le projet, c’est d’avoir des protections solaires. La façade et l’orientation permettent d’obtenir le confort. Chaque façade est un projet ; lorsqu’on est devant, on ressent quelque chose ; on sent que ce n’est pas ordinaire. Avec une façade ordinaire, lisse, on serait obligés de mettre des rideaux et la clim. »

- Propos de Cheikh Ngom recueillis par Guillaume Ramillien, à Ziguinchor, avril 2023

L’esthétique et l’expression architecturale apparaissent comme le produit d’une rationalité et d’une maitrise technique dont tout architecte doit se doter avant de pouvoir apporter fonctionnalité et solidité au bâtiment, et avant de rajouter des « fantaisies » qui doivent rester dans une logique d’économie et de durabilité. Bien que le béton soit souvent le matériau principal utilisé par Cheikh Ngom, ce choix traduit un souci de durabilité : le matériau de façade, que ce soit le béton brut de décoffrage ou le revêtement en marbre, nécessite peu d’entretien au fil du temps.

Le Contrôle financier et L’Office du baccalauréat par Cheikh Ndiaye : une architecture épurée avec des matériaux locaux

Cheikh Ndiaye, par ses contributions au patrimoine dakarois et sénégalais dans son ensemble, compte parmi les figures principales de la première génération d’architectes du Sénégal. Après avoir étudié à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, dont il sort diplômé en 1979, il retourne aussitôt au Sénégal pour fonder son cabinet éponyme. Ses ouvrages emblématiques joueront un rôle clé dans le développement de l’architecture moderne sénégalaise.

L’héritage de sa formation aux beaux-arts a conféré à Cheikh Ndiaye une vision de l’architecture comme un art premier, avec un amour de la discipline où il ne faisait pas de dichotomie entre l’homme et l’architecte. Sa méthodologie se caractérise par une rigueur et une simplicité qui se lisent dans ses réalisations. Soucieux de l’insertion du bâtiment dans son contexte, il tenait à ce que la lecture de la façade soit facile, optant pour des lignes claires et épurées. D’un point de vue fonctionnel, la qualité des espaces intérieurs revêtait une importance tout aussi grande, en plaçant au centre la lumière et la ventilation naturelles, avec une intégration réfléchie de la structure. En tant que l’un des premiers architectes sénégalais, son architecture trouve un ancrage territorial dans son usage de matériaux locaux tels que la pierre et le coquillage, inspirés de ses séjours récurrents à Toubab Dialaw, un village de pêcheurs situé à une heure de Dakar.

« Il parlait aussi souvent de fonctionnalité et d’esthétique. Dans sa manière de circuler, comment était orienté le bâtiment, les distributions, comment était fait l’intérieur du bâtiment. Fonctionnalité et esthétique étaient très importantes pour lui mais devaient être en lien avec la façade, parce qu’il aimait les lignes épurées, facilement lisibles et facilement appréciables. Il parlait de façades dépourvues de fantaisies. Il disait souvent que la fantaisie ne permettait pas une lecture facile de la façade et que l’architecture devait être simple et belle. »

- Lamine Ndiaye, ingénieur et fils de Cheikh Ndiaye, le 9 novembre 2024.

Le Contrôle Financier est le premier projet de la carrière de Cheikh Ndiaye, suite à un concours qu’il remporte en 1981. Situé en face de la présidence de la république, le bâtiment abritera par la suite la Primature de la république. Cet édifice administratif en forme de L s’articule sur trois niveaux et s’inscrit dans son contexte urbain en occupant l’angle de la rue et en renfermant une cour intérieure. Ce bâtiment inaugural illustre la méthodologie de Cheikh Ndiaye, notamment son intégration intentionnelle de la structure à l’architecture, visible dans le croisement des poteaux et poutres apparentes en façade, ainsi que dans les porte-à-faux successifs rendus possibles grâce à une trame structurelle rationnelle.

Les façades et l’ensemble du bâtiment, aux lignes épurées, reflètent les expressions modernistes de l’architecte et le choix du revêtement en coquillé fin et blanc cassé exprime davantage la pureté des volumes cubiques. Le coquillé en plus d’être local et de puiser ces origines dans les paysages côtiers est aussi très durable et limite le besoin en entretien dans un Dakar ou l’embrun marin peut être agressif et endommager les peintures ou même souvent le béton.

« C’était quelqu’un qui mettait en valeur les matériaux locaux, la pierre de Ndayane, les coquillages de Toubab Dialaw… il a beaucoup travaillé ces choses et aimé les mettre en œuvre dans ses bâtiments. »

- Lamine Ndiaye, ingénieur et fils de Cheikh Ndiaye, le 9 novembre 2024

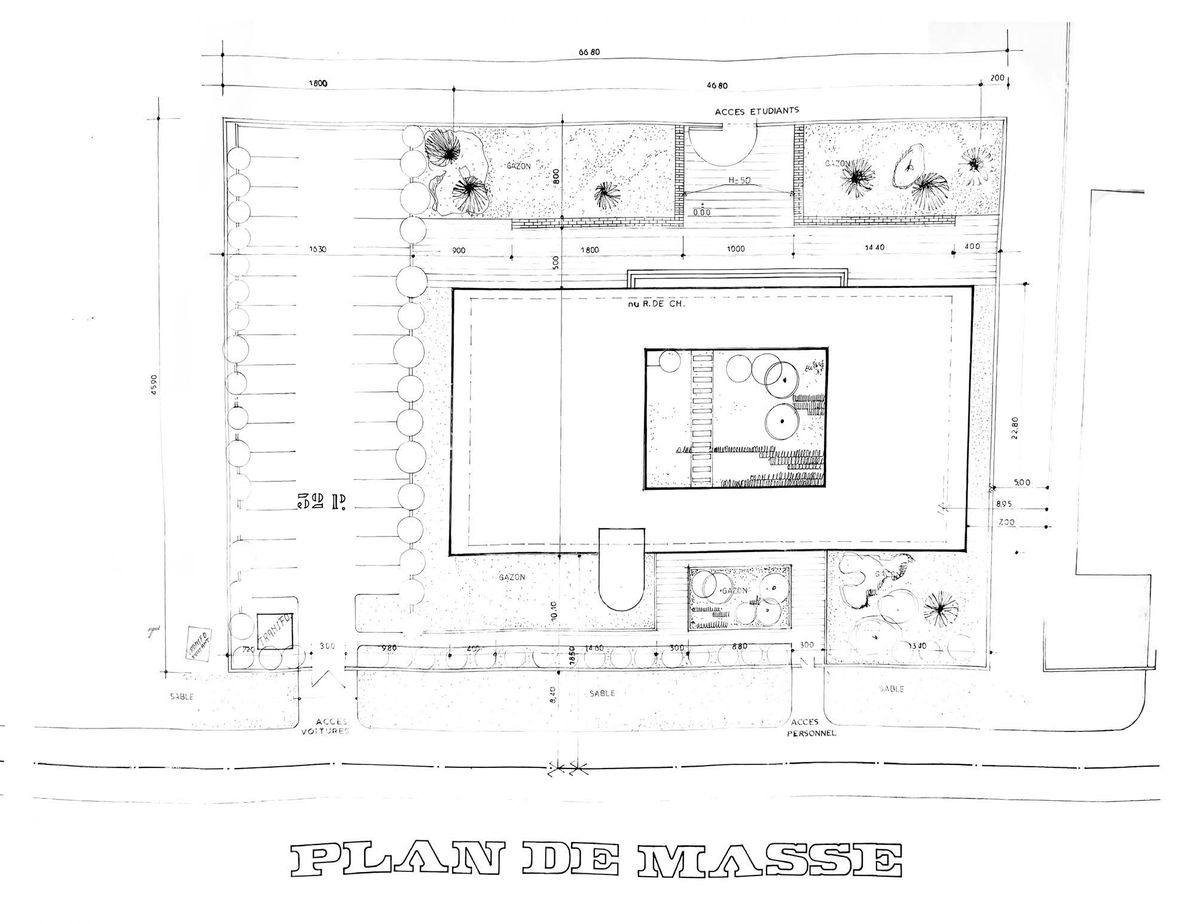

On retrouve la simplicité des lignes et l’utilisation de matériaux locaux dans un autre projet de Cheikh Ndiaye : l’Office du Baccalauréat. Initié en 1989, ce bâtiment s’inscrit dans un projet plus large de rénovation de l’Université de Dakar, en collaboration avec l’entreprise EGCAP. Il se distingue par sa volumétrie radicale et un patio central qui permet au bâtiment de respirer. Le plan du rez-de-chaussée est volontairement laissé libre en grande partie, les fonctions administratives étant concentrées dans les étages supérieurs. Cette composition facilite ainsi la circulation de la population étudiante et offre d’amples espaces d’attente à l’abri du soleil, sous la végétation luxuriante du patio et des alentours. Les poteaux et piliers du rez-de-chaussée sont recouverts de pierre calcaire, les murs extérieurs des étages supérieurs de pierre coquillière beiges. Une fois de plus, la lecture de la façade est facilitée par des lignes horizontales continues, la trame structurelle en retrait restant lisible sans interrompre la continuité de l’ensemble. Cette simplicité des lignes architecturales restera l’une des marques de fabrique de Cheikh Ndiaye, que l’on retrouvera dans le siège de la SONACOS, autre bâtiment emblématique de Dakar.

« Cheikh Ndiaye était notre aîné, et ce que nous avons retenu de lui, c’est cette grande simplicité qui fait l’académie. Dans son dessin architectural, il avait une certaine simplicité de la ligne, soit une horizontalité, soit une verticalité, mais des plus simples et des plus belles. »

- Nicolas Cissé, architecte DPLG-S, le 9 novembre 2024

L’immeuble CITAMIL, le siège de l’IPRES et les Universités USSEIN d’Abdoulaye Emile Diouf : une expression architecturale reflet du patrimoine sénégalais

Abdoulaye Emile Diouf est un architecte sénégalais et co-fondateur du cabinet Oscare Afrique en 1987, après l’obtention de son diplôme. Lorsqu’il intègre l’E.A.U. en 1979-80, il se retrouve confronté à un projet iconique de l’architecture sénégalaise : la maison du président Senghor, communément appelé « les dents de la mer », conçue par l’architecte Fernand Bonamy. Emile Diouf visite le projet en construction en 1981, et sa rencontre avec Senghor lui permet de s’imprégner de sa pensée intellectuelle et de sa défense d’une architecture moderne inspirée de la tradition soudano-sahélienne, comme le montrent les multiples murs obliques de sa maison, faisant référence aux contreforts de l’architecture de terre monumentale du Sahel.

« Le parallélisme asymétrique, l’esthétique que nous avons apprise, nous a été inculquée par Senghor. Nous avions des références historiques et culturelles de l’architecture soudano-sahélienne. C’est notre culture et notre vécu. C’est une phase d’assimilation de notre culture qui nous permet, au-delà de ce que nous avons appris en fonctionnalité et en climatologie – Jean-Charles Tall était notre professeur de contrôle thermique –, au-delà de ce que nous mettions en œuvre par rapport aux sciences exactes, d’appliquer les références culturelles qui touchaient à notre sociologie. »

- Abdoulaye Emile Diouf, architecte DPLG-S, le 9 novembre 2024

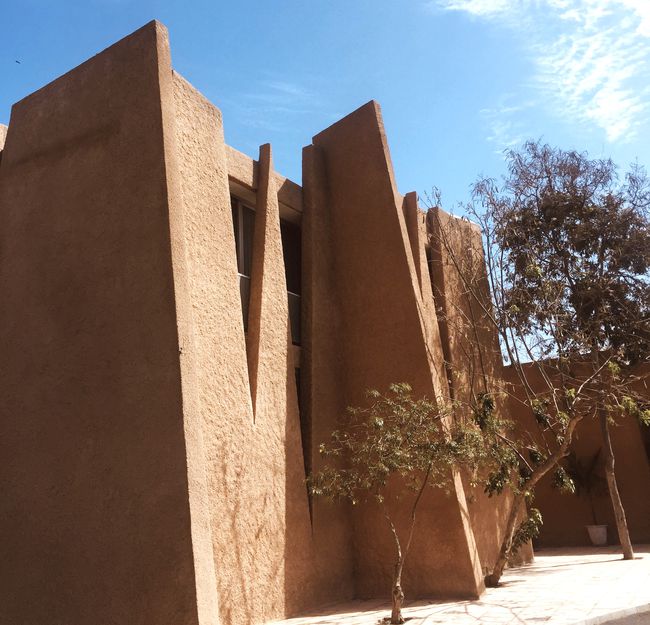

Une des premières réalisations d’Emile Diouf, le siège de l’USAID à Hann, reprend des éléments verticaux et obliques inspirés de la Maison Senghor, qui seront repris dans le projet de l’immeuble CITAMIL avec des références plus explicites à l’architecture traditionnelle du Sénégal.

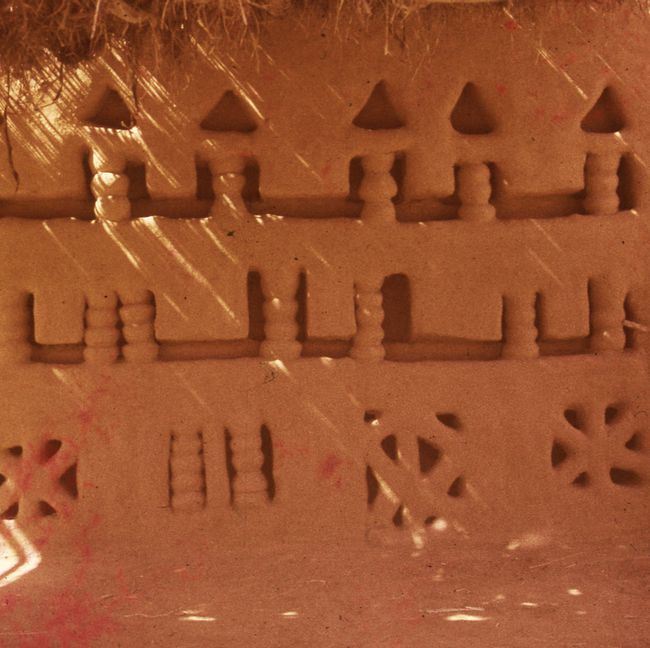

L’immeuble CITAMIL, situé à proximité de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), est le premier projet réalisé sur ce site. Initialement nommé « Cité Radieuse », l’objectif était de créer un bâtiment qui réponde aux enjeux portés par ce nom. Le projet a pris en compte les contraintes du site, notamment sa proximité avec l’université. Les éléments verticaux et triangulaires qui découpent la façade sont une métaphore d’ailerons, protégeant le bâtiment des jets de pierre, tout en affirmant une identité architecturale forte qui symbolise l’architecture sénégalaise en rappelant les murs de la Maison Senghor et accentue la verticalité.

Les percements observés sur la façade s’inspirent également d’une tradition soudano-sahélienne : l’architecture soninké. L’architecture de terre de ce peuple, présent au nord-est du Sénégal à la frontière avec le Mali et la Mauritanie, se distingue par de petites ouvertures géométriques en façade pour ventiler les habitations.

« Avec l’immeuble CITAMIL, nous avons fait appel à des percements de référence de l’architecture soninké. Vous voyez les mêmes percements, mais à l’envers, sur le Contrôle Financier. Mes références sont les mêmes que celles de Cheikh Ndiaye. »

- Abdoulaye Emile Diouf, architecte DPLG-S, le 9 novembre 2024

Une autre influence qu’il cite est le cours de thermique dispensé par son ainé du Prytanée militaire, Jean-Charles Tall, qui a enseigné l’acoustique et la physique du bâtiment à l’E.A.U. à partir de 1984. Le souci du confort thermique, notamment par l’usage de mécanismes de protection solaire comme la façade double peau, reviendra beaucoup dans l’architecture d’Abdoulaye Emile Diouf. Le siège de l’IPRES, un autre de ses projets, illustre cette approche avec sa seconde façade constituée de colonnes verticales servant de protection solaire tout en soutenant des coursives, qui à leur tour, offrent une circulation extérieure et protègent les pièces intérieures de toute insolation directe.

Si la carrière d’Abdoulaye Emile Diouf a été marquée par une série de projets internationaux à travers lesquels on peut admirer doubles peaux et mécanismes de protection solaire, l’orientation de sa pratique architecturale aujourd’hui témoigne d’une volonté de reconnecter avec une matérialité ancrée dans le territoire.

Une de ses dernières grandes réalisations est l’USSEIN, un complexe universitaire du Sine Saloum qui s’étend sur cinq sites, tous caractérisés par une flore commune. Le projet s’inspire de l’architecture soudano-sahélienne, avec des matériaux, des couleurs et des motifs qui en reflètent les traditions. L’étude approfondie des matériaux locaux a abouti à des résultats précis, répondant parfaitement aux attentes de l’architecte. Ce projet met en valeur la richesse du patrimoine tout en soulignant la nécessité de développer une industrie locale de matériaux, ancrée dans cette tradition.

« La richesse, c’est-à-dire les matériaux que l’on peut trouver sur le site, peut être utilisée pour participer au développement local et à l’industrialisation tout en évitant le tous azimuts de l’importation. Nous avons une richesse dans le sable, avec le coquillage, avec la granulométrie, et nous avons notre savoir-faire. Alors nous avons créé un projet qui donne des solutions par rapport à son environnement. »

- Abdoulaye Emile Diouf, architecte DPLG-S, le 9 novembre 2024

L’influence de précurseurs comme Cheikh Ngom et Cheikh Ndiaye (et Pierre Goudiaby Atepa) sur les architectes de l’école de Dakar est évidente. Il est évident aussi que les réalisations de ces figures fondatrices ont inspiré leurs jeunes confrères, comme le réclame Abdoulaye Emile Diouf, inscrivant plusieurs de ses projets dans cette tradition architecturale moderne sénégalaise.

Cheikh Ngom, architecte sénégalais né en 1935 à Ziguinchor a étudié trois ans à l’École fédérale des travaux publics de Bamako entre 1955 et 1958, puis a passé dix ans à Paris, de 1963 à 1973. Il a suivi les cours de l’École d’application des ingénieurs des TPE de Paris, puis de 1968 à 1970, ceux de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris. Enfin de 1970 à 1973, Cheikh Ngom a intégré l’École Spéciale d’Architecture de Paris, dont il est sorti diplômé en 1973 avec un projet de fin d’études sur l’urbanisme du quartier de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor.

Né en 1946 à Coki, Cheikh Ndiaye est un éminent architecte sénégalais. Il entreprend ses études en France au milieu des années 1970 à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, dont il sort diplômé en 1979. Durant cette période, il acquiert ses premières expériences professionnelles à travers divers stages : à l’agence Le Couteur de 1975 à 1978, à l’agence Maurice Lafont de 1975 à 1978, et enfin à l’agence des frères Arsen Henry de 1976 à 1979. Fort de ces expériences, il regagne le Sénégal où il fonde son propre cabinet éponyme. Dès lors, il entreprend divers projets remarquables dans le paysage architectural sénégalais, notamment le Contrôle Financier, le Palais de Justice, l’Office du bac, la Piscine olympique, ou encore le CHU Fann Dakar.

Abdoulaye Emile Diouf est un architecte sénégalais né le 31 juillet 1959 à Dakar. Après avoir fait son lycée au Prytanée militaire de Saint-Louis, il intègre L’École d’Architecture et d’Urbanisme de Dakar en 1979-80 et en sort diplômé en 1987 avec un projet de fin d’études intitulé « Étude et conception du siège central d’une agence panafricaine de presse ». Pendant ses études, il effectue plusieurs stages dans le cabinet ATEPA et assiste Abib Diene au démarrage de son cabinet BEAD en 1986. En 1987, il fonde le cabinet Oscare Afrique et part au Canada suivre une formation en conception assistée par ordinateur à Québec et à Montréal. Il revient au Sénégal en 1988 et démarre ses activités professionnelles avec l’architecte Djouga Sylla Diouf, installés au boulevard Général-de-Gaulle [désormais boulevard Mamadou-Dia], avant de déménager au Point E en 1996. Le cabinet Oscare Afrique est présent dans treize pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Parmi ses réalisations figurent le siège social de l’IPRES à Diourbel, le siège de la Caisse de Sécurité Sociale, le siège du Ministère de la Santé à Fann, l’extension de la bibliothèque de l’UCAD, le complexe CITAMIL/GIABA, le siège de la SONATEL et les futures universités du Sine Saloum (El Hadj Ibrahima Niasse). Abdoulaye Emile Diouf est également un avide collectionneur d’art et co-fondateur de l’école d’Architecture, d’Urbanisme et des Beaux-Arts ARUBA, qu’il a montée avec les architectes Abib Diene, Cherif Diattara, Boubacar Seck et Cheikh Sadibou Diop, et qui a ouvert ses portes en novembre 2024.