À l'échelle de... une réserve, une plantation, un étang artificiel

Magda Milosz, Robin Honggare et Émélie Desrochers-Turgeon

Voici le troisième volet de « À l’échelle de… », une série de contre-propositions aux concepts d’échelle conventionnels rédigée par les participants à notre Outils d’aujourd’hui 2020 et présentés par Émélie Desrochers-Turgeon et Eliyahu Keller dans cet article. Dans les textes qui suivent, Magda Milosz étudie les limites des réserves imposées à la Première Nation Coast Salish, Robin Honggare explique ce que révèlent les photographies des plantations indonésiennes datant de l’époque coloniale, et Émélie Desrochers-Turgeon s’interroge sur les pratiques qu’implique la délimitation d’éléments apparemment naturels. Chaque auteur examine comment un dispositif de cadrage détermine quelles histoires de la transformation de la terre qui sont rendues visibles.

À l’échelle de la réserve

Magda Milosz

Les terres entourant la baie Burrard, dans les Basses-terres continentales de la Colombie-Britannique, font partie des territoires non cédés de la Première Nation Coast Salish. Sur la rive sud de la baie se trouve la ville de Vancouver, tandis qu’en face, quatre réserves bordent sa rive nord : trois appartiennent à Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation Squamish) et une à səlilwətaɬ (Nation Tsleil-Waututh). Les quatre réserves coïncident avec les communautés préexistantes de Xwmel̓ch’stn, Eslhá7an, Ch’ich’elx̱wi7ḵw et səlilwətaɬ. Elles font aussi partie du Grand Vancouver, étant situées dans les limites municipales du district de North Vancouver, de la ville de North Vancouver et du district de West Vancouver. Cette superposition de contextes géographiques, juridiques et urbains contribue à ce que l’on pourrait appeler l’échelle de la réserve.

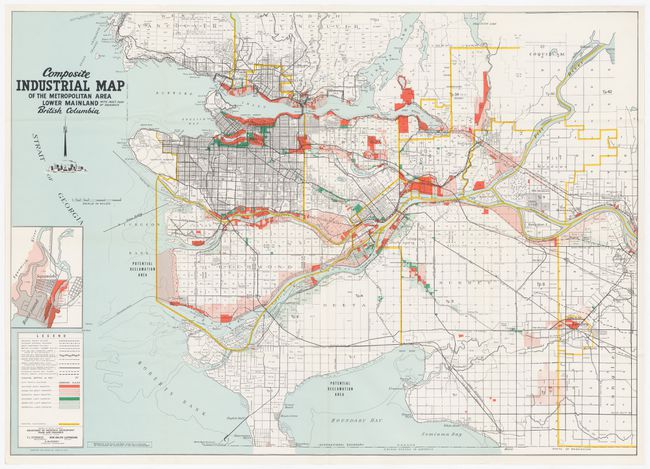

« Carte industrielle composite de la région métropolitaine, Basses-terres continentales, Colombie-Britannique », 1968. Copie reprographique, 81 x 114 cm. ARCH285194, Fonds Van Ginkel Associates, CCA. Don de H.P. Daniel et Blanche Lemco van Ginkel.

La carte se trouve dans un dossier contenant la proposition, la correspondance et le mandat d’une étude et d’un plan de développement des quatre réserves Squamish et Tsleil-Waututh, réalisés en 1968 par Van Ginkel Associates Ltd. Ainsi que la firme d’ingénierie Kates, Peat, Marwick & Co. La carte montre la baie Burrard immédiatement à la droite du titre. Les réserves sur sa rive nord, soulignées en noir, chevauchent diverses municipalités et exploitations industrielles.

Au Canada, les réserves ne représentent qu’une infime partie des territoires des peuples autochtones. Elles ont été délimitées principalement au XIXe siècle afin d’ouvrir la voie à la colonisation européenne massive. Sur le plan juridique, elles représentent des espaces de juridiction circonscrite des Premières Nations, imbriqués dans les frontières géographiques et législatives de l’État colonisateur1. Si la plupart des réserves sont situées dans des zones rurales et éloignées, celles qui se situent dans les villes ou à proximité sont généralement urbanisées – ce qui brouille la frontière entre la réserve et la ville – ou bien effacées par les expropriations et les expulsions. Comme nous le rappelle la chercheuse, écrivaine et artiste Michi Saagiig Nishnaabeg Leanne Betasamosake Simpson, toutes les villes canadiennes sont construites sur des terres autochtones2. Pourtant, l’urbanisme colonial a souvent eu pour effet d’expulser de l’espace urbain l’autochtonie, et plus particulièrement les réserves. Les expropriations, au début du XXe siècle, de la réserve de Lekwungen à Victoria et de la communauté squamish de Sen̓áḵw dans le quartier de Kitsilano à Vancouver n’en sont que deux exemples3. Dans la baie Burrard, les Xwmel̓ch’stn et les Ch’ich’elx̱wí7ḵw ont subi des pressions coloniales similaires lorsque le conseil municipal de North Vancouver a demandé à la Commission royale McKenna-McBride, en 1915, que les réserves « soient vendues ou louées à des conditions favorables pour des sites industriels»4.

-

Voir « Indian Act », R.S.C., 1985, c. I-5 § 2 (1) (2019), https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/TexteComplet.html. ↩

-

Leanne Betasamosake Simpson, As We Have Always Done: Indigenous Freedom Through Radical Resistance, University of Minnesota Press, Minneapolis; Londres, 2017, 173. ↩

-

Renisa Mawani, « Legal Geographies of Aboriginal Segregation in British Columbia: The Making and Unmaking of the Songhees Reserve, 1850–1911 », in Isolation: Places and Practices of Exclusion, Routledge, Londres; New York, 2003; Khelsilem, « A People United: How the Squamish People Founded the Squamish Nation », The Coast Salish History Project, 23 juillet 2021, https://www.coastsalish.org/squamish-amalgamation-1923. Le gouvernement a par la suite rendu 11,7 acres de terres de réserve aux Sen̓áḵw dans le cadre d’un règlement en 2001. ↩

-

Cité dans Khelsilem, « A People United ». ↩

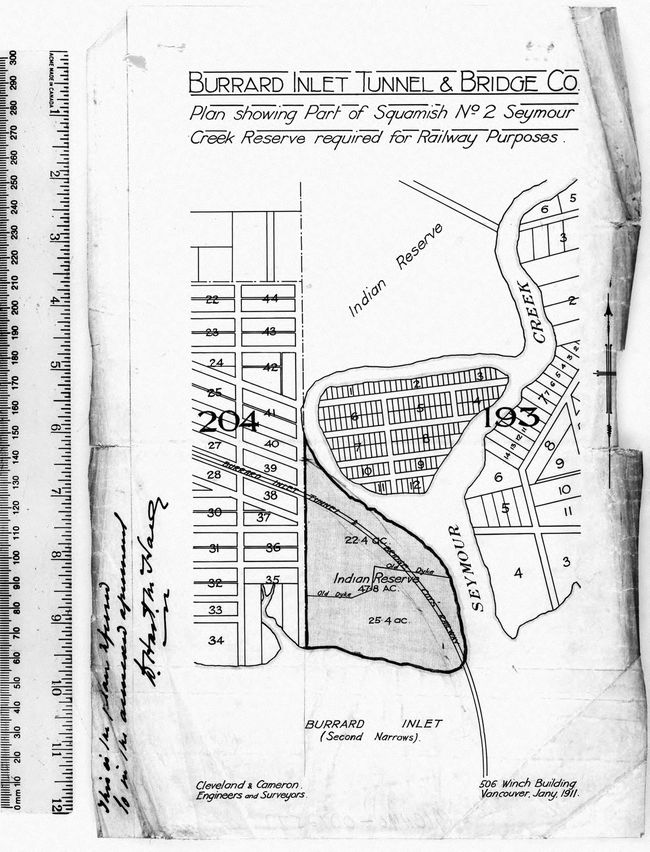

« Burrard Inlet Tunnel & Bridge Co, Plan showing part of Squamish No. 2 Seymour Creek Reserve required for railway purposes », janvier 1911. 78903/45, Bibliothèque et Archives Canada.

Le rapport entre les réserves et l’espace urbain a souvent été une relation d’appropriation continue. Ici, la Burrard Inlet Tunnel & Bridge Co. délimite une partie de Ch’ich’elx̱wi7ḵw en vue d’y tracer un chemin de fer.

En 1968, les Nations Squamish et Tsleil-Waututh ont entrepris une étude et un plan de développement pour les quatre réserves de la baie Burrard, un processus médiatisé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les termes de référence du projet décrivaient les réserves comme comptant « parmi les biens immobiliers les plus précieux des Basses-terres continentales ». Il poursuit : « Leur emplacement stratégique, combiné à la rareté croissante des grandes superficies dans cette région, rend ces réserves « mûres » pour le développement »1. L’évocation des réserves dans des termes liés au développement immobilier, bien que dans « l’intérêt à long terme » des deux Premières Nations, traduit un désir de modifier l’échelle à laquelle elles opèrent.

-

« Terms of Reference for a Land Use Study on Four Indian Reserves and Lot 5221 Group 1 N.W.D. (Indian Cut-Off Lands) », 1, 1968. Van Ginkel Associates Ltd., Indian Reserves—Burrard Inlet, Vancouver, 1967–1968. AP027.S1.D44, fonds Van Ginkel Associates fonds, CCA. ↩

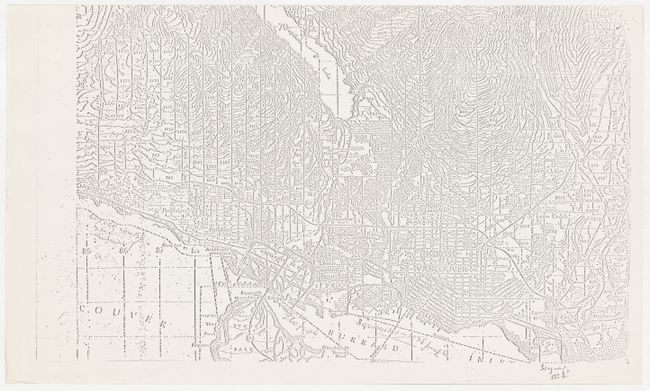

Carte photocopiée de West et North Vancouver, 1968. Copie reprographique, 21,5 × 35,5 cm. ARCH285195, Fonds Van Ginkel Associates, CCA. Don de H.P. Daniel et Blanche Lemco van Ginkel.

Cette carte a été classée avec d’autres documents relatifs à la proposition de 1968 pour le développement des quatre réserves de la baie Burrard par Van Ginkel Associates Ltd. et Kates, Peat, Marwick & Co. Xwmel̓ch’stn (Capilano no 5), Eslhá7an (Mission no 1) et Ch’ich’elx̱wi7ḵw (Seymour Creek no 2) ont été tracés à la main.

La Nation Squamish génère aujourd’hui des dizaines de millions de dollars de revenus annuels par le biais de baux et de taxes sur les locataires commerciaux et résidentiels occupant les terres de sa réserve1. Elle a également plusieurs projets résidentiels à grande échelle en cours, notamment des logements abordables pour ses membres de la baie Burrard, ainsi qu’un impressionnant développement locatif et en copropriété sur la rive sud, sur la réserve Kitsilano no 6 récupérée à Sen̓áḵw. La néolibéralisation et la privatisation en cours de la propriété quasi-communautaire des terres de réserve, en particulier dans les conditions urbaines, ont des racines historiques profondes. Selon l’analyse de spécialistes universitaires comme Julie Tomiak et Shiri Pasternak, ces processus portent à la fois l’empreinte du colonialisme de peuplement et celle de l’autodétermination autochtone2. Dans le passé, la fragmentation ou l’effacement total des réserves urbaines était largement motivé par les intérêts économiques des colons. Aujourd’hui, la situation est plus complexe, car les Premières Nations tentent de récupérer les réserves, elles-mêmes des créations coloniales, et de les intégrer à une autre échelle de résistance.

-

Khelsilem, « A People United ». ↩

-

Shiri Pasternak, « How Capitalism Will Save Colonialism: The Privatization of Reserve Lands in Canada », Antipode 47, no 1 (2015) : 179-196; Julie Tomiak, « Contesting the Settler City: Indigenous Self-Determination, New Urban Reserves, and the Neoliberalization of Colonialism », Antipode 49, no 4 (2017 ): 928-945. ↩

À l’échelle d’une plantation

Robin Honggare

Photographier des plantations est une question d’échelle. On peut représenter un champ de plantation de haut en bas, en réduisant son immensité à une partie congrue de l’horizon, mais on peut aussi le dépeindre au niveau du sol, en laissant les rangées infinies de plantes individuelles dominer le cadre. L’échelle, dans ce genre de représentation, détermine quelle réalité est incluse, laquelle est omise, et comment le sujet doit être perçu.

Le style des photographies de plantations a évolué au fil du temps. Néanmoins, les premiers exemples des Indes orientales néerlandaises (Indonésie), réalisés entre le milieu des années 1880 et le début des années 1900, constituent un cas singulier. Les peintures de paysages de la région font pour la plupart abstraction des terres fertiles, alors que celles-ci étaient la principale préoccupation des agronomes et des administrateurs coloniaux. Cependant, comme le soutient Susie Protschky dans Images of the Tropics: Environment and Visual Culture in Colonial Indonesia (Brill, 2011), cette absence fut contrebalancée par la présence de plantations dans le format photographique. Avec l’essor des studios de photographie commerciale au XIXe siècle, les photographes ont commencé à capturer les champs des plantations et les usines de transformation. Ces images étaient produites soit dans le cadre de rapports d’entreprise et de documentation fournis par les plantations, soit en tant que souvenirs destinés à être achetés par le grand public.

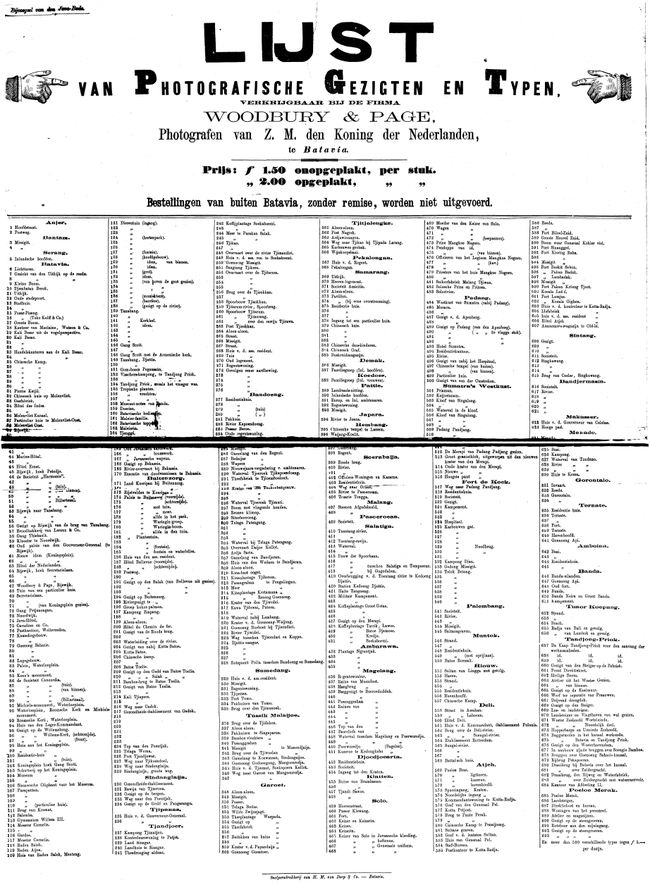

Le studio de photographie commerciale Woodbury & Page, fondé par Walter Bentley Woodbury (1834-1885) et James Page (1833-1865), a été l’un des premiers à saisir la réalité de l’industrie extractive dans les Indes orientales néerlandaises. Le studio faisait souvent de la publicité pour ses services par le biais de journaux locaux, comme Java Bode, dans lequel il a fait paraître le 18 octobre 1879 une liste de plus de 600 photographies disponibles à l’achat. Les images représentaient, entre autres, une grande variété d’édifices emblématiques, de résidences ou d’infrastructures publiques que des paysages pittoresques, s’étendant d’Aceh à Kupang. Cette liste semble indiquer que les photographies de plantations faisaient déjà partie des nombreux visuels de collection vendus par le studio.

En ce qui concerne l’échelle, il y a dans un album réalisé par Woodbury & Page un geste spécifique qui retient l’attention et complique plus encore l’observation de Protschky sur les images de plantations. Le studio a principalement photographié les plantations de loin et de haut, à l’instar des peintres coloniaux qui ont produit des représentations scéniques des Indes orientales néerlandaises (un genre connu sous le nom de Mooi Indië) en romançant leurs territoires naturels et magnifiques sans vraiment saisir la réalité de leur exploitation. Bien que les grilles des plantations soient le fruit d’un travail continu, les photographies de Woodbury & Page les traitent comme des paysages pittoresques, adaptés au cadre de l’appareil photo et présentés comme des parties intégrantes de leur environnement naturel. L’échelle joue un rôle important dans ces images dans la mesure où elle rend les ouvriers agricoles travaillant sur les plantations invisibles ou visuellement insignifiants.

La représentation visuelle des plantations dans ces premières photographies était donc davantage inspirée par l’esthétique de la peinture de paysage que par une perspective documentaire. En comparaison, des photographes plus tardifs, comme Charles (né Carl) J. Kleingrothe (1864-1925), ont forgé une image relativement plus complète des plantations en dépeignant les processus de production, y compris à l’intérieur des installations de traitement dans lesquelles les ouvriers étaient devenus un élément indispensable de la chaîne de production. Ce changement d’échelle était probablement lié aux désirs des clients. Woodbury & Page considéraient leurs images plutôt comme des souvenirs destinés au grand public, tandis que Kleingrothe capturait les exploitations de plus près, conformément à la demande des sociétés de plantation.

À l’échelle d’un étang artificiel

Émélie Desrochers-Turgeon

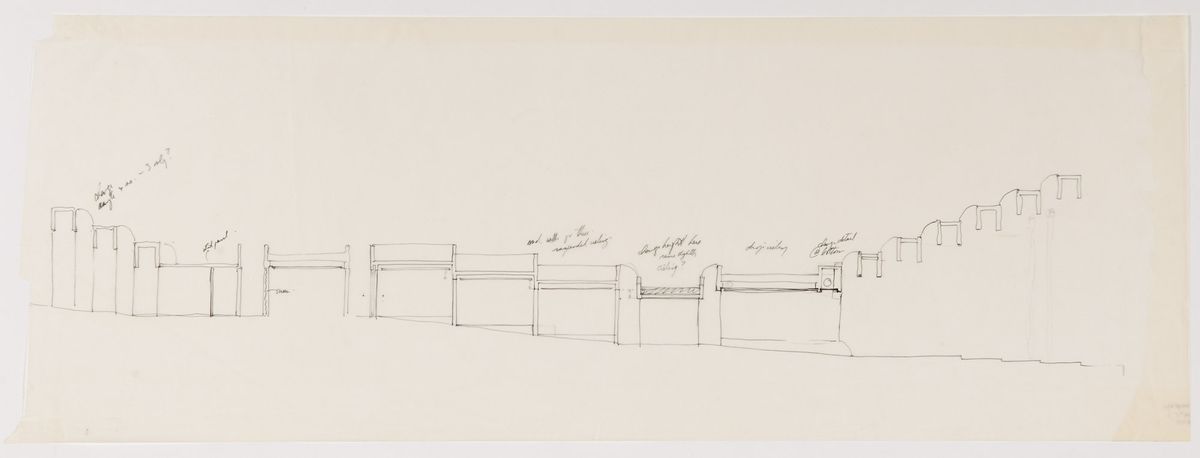

Lorsqu’Arthur Erickson a montré à Cornelia Hahn Oberlander une esquisse du musée d’anthropologie de l’université de Colombie-Britannique (MOA), elle lui a suggéré de « simuler le paysage de Haida Gwaii, avec des collines ondulantes, des herbes indigènes et une promenade ethnobotanique dans les bois »1. Situé sur le territoire non cédé de la Première Nation Musqueam (xʷməθkʷəy̓əm), le MOA se trouve, en effet, à cent kilomètres au sud de l’île de Haida Gwaii. Ne disposant pas des fonds nécessaires pour visiter l’île, Cornelia Hahn Oberlander s’est aidée d’une loupe pour identifier la végétation dans le livre This is Haida2 – elle a finalement recensé des érables, des pruches, des cèdres, des fougères et des mahonias, pour ne citer que quelques espèces, afin d’étendre l’interprétation des cultures indigènes du musée au paysage.

Perché sur une falaise surplombant les montagnes North Shore et le détroit de Georgia, le MOA se situe sur un terrain propice à l’érosion et parsemé d’emplacements de canons datant de la Seconde Guerre mondiale3. Pour choisir l’emplacement du bâtiment, Erikson et Oberlander ont utilisé des maquettes à l’échelle 1:500 comprenant la topographie, les arbres, le stationnement, les bâtiments adjacents et les routes4. Les colonnes et les poutres surdimensionnées en béton préfabriqué du MOA rappellent l’échelle des arbres locaux, notamment le cèdre rouge de l’Ouest, le sapin de Douglas et l’épicéa de Sitka. Comme l’a noté le critique d’architecture John Clifford, le musée rendait « justice aux aspects monumentaux de la sculpture et de la conception spatiale de la côte du Nord-Ouest »5. Un bassin réfléchissant creusé face au Grand Hall amplifie cette monumentalité, tandis que la forme incurvée du bassin, encadrée par une plage de coquillages et de galets, semble naturaliser sa présence sur un site contesté.

-

Cornelia Hahn Oberlander, « Museum of Anthropology Celebration of the Pond », 9 septembre 2010. AP075.S1.2004.PR02.024, fonds Cornelia Hahn Oberlander, CCA. ↩

-

Anthony Lawrence Carter, This is Haida (Vancouver, autoédition 1968). Oberlander a également lu l’ouvrage d’Erna Gunther paru en 1945, Ethnobotany of Western Washington: The Knowledge and Use of Indigenous Plants by Native American. Susan Herrington, Cornelia Hahn Oberlander, Making the Modern Landscape, University of Virginia Press, Charlottesville; London 2013, 158. ↩

-

Alors que le musée a été construit autour des emplacements de canon, l’un d’entre eux a servi de fondation à la sculpture de Bill Reid, Raven and the First Men. Herrington, Cornelia Hahn Oberlander, 160. ↩

-

Herrington, 158. ↩

-

James Clifford, « Four Northwest Coast Museums », dans é8Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display*, dir. Iva Karp et Steven D. Lavine, Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1991, 218. ↩

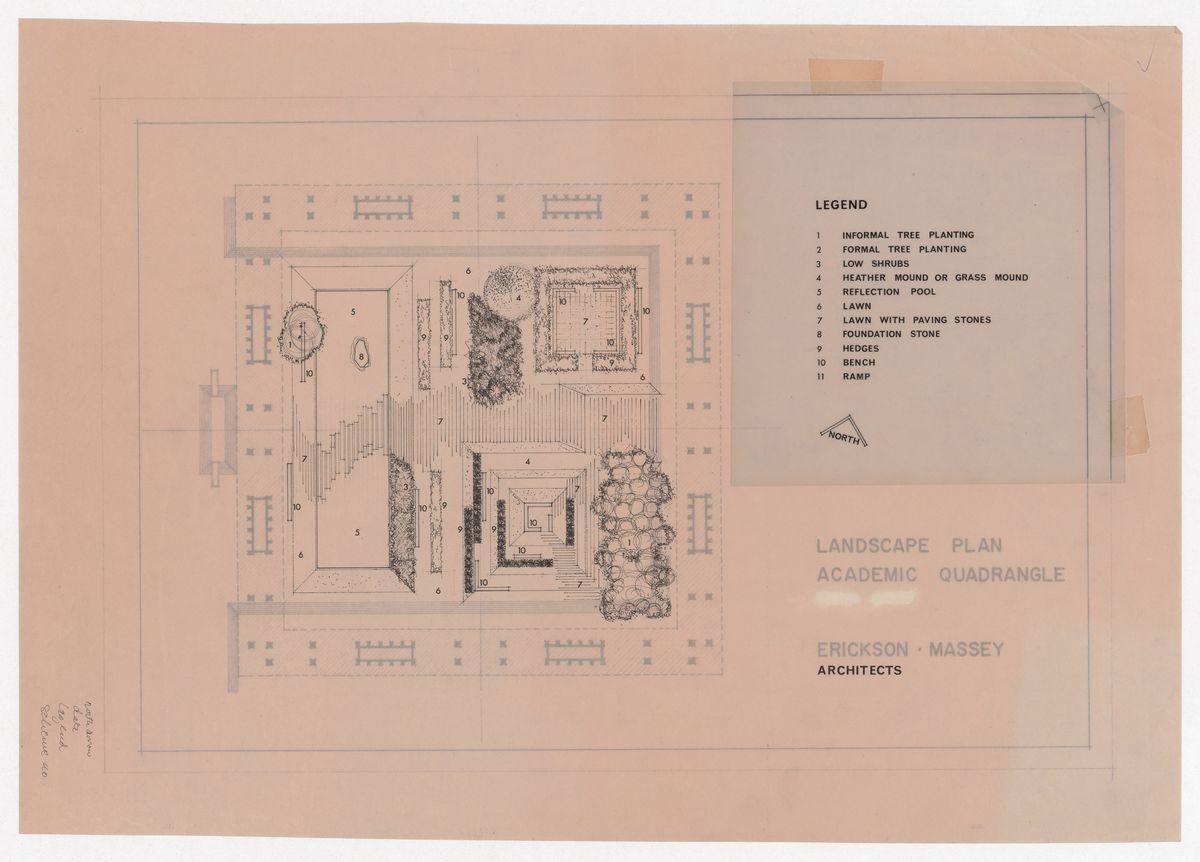

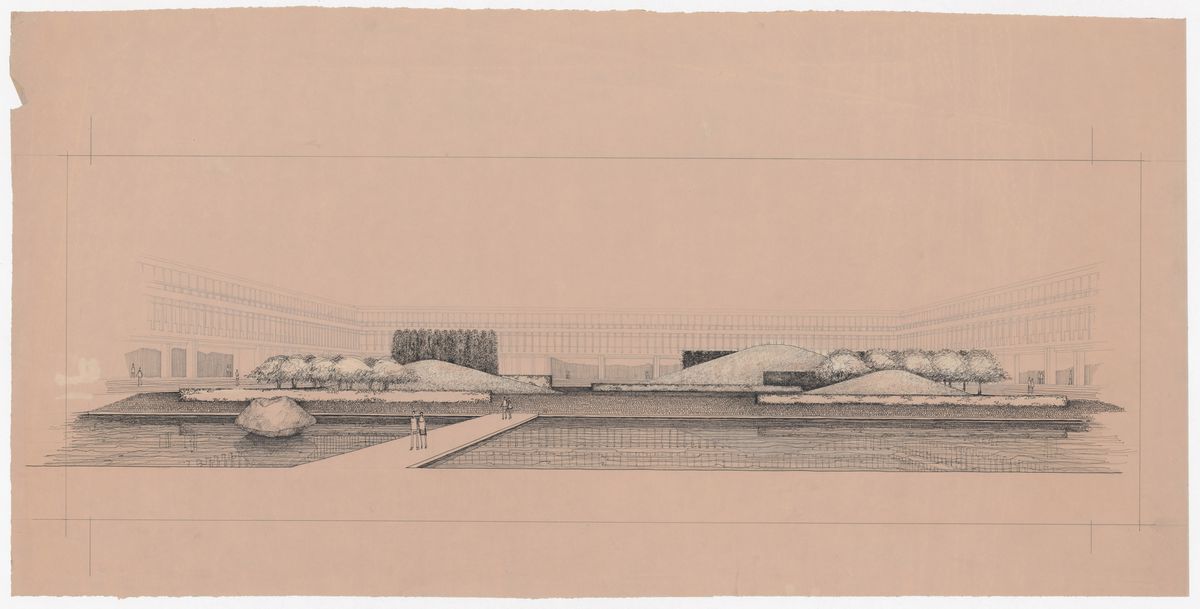

À 30 kilomètres à l’est du MOA se trouve le campus de l’université Simon Fraser, également conçu par Erickson, en collaboration avec Geoffrey Massey, en 1963. Le campus est une mégastructure linéaire, juchée au sommet de la montagne Burnaby telle une acropole. Il a été construit en découpant des terrasses dans les flancs des collines, en soulignant les contours de la topographie et en intégrant horizontalement le bâtiment dans le relief. Le cœur du campus est le quadrilatère universitaire (Academic Quadrangle), inspiré de la cour de l’université Al-Azhar au Caire1. Son élément principal est un étang artificiel qui reflète les brise-soleil en béton environnants, le ciel et les montagnes, tout en offrant un espace public prisé, une patinoire et un habitat pour des centaines de carpes koï2. La pierre de fondation, qui repose sur une base de béton dans le bassin réfléchissant, est aussi un hommage à Simon Fraser, un explorateur écossais employé par la Compagnie du Nord-Ouest et l’un des premiers colons de la Colombie-Britannique3.

-

David Stouck, Arthur Erickson: An Architect’s Life, Douglas and McIntyre, Maidera Park, BC, 2013, 183. ↩

-

« 50 little-known facts about 50-year-old Simon Fraser University », The Province, 30 janvier 2016, https://theprovince.com/news/local-news/50-little-known-facts-about-50-year-old-simon-fraser-university. Lorsque l’étang a été nettoyé en 2008, 400 poissons ont été temporairement déplacés dans un réservoir, tandis que des lunettes, des rondelles de hockey, un appareil auditif, un journal intime, des téléphones portables, une boule de bowling, des bouteilles d’alcool et un livre ont aussi été déterrés. ↩

-

Nicole Magas, « The Reflecting Pond Boulder: A Monument to Failure », The Peak, 24 mai 2019, https://the-peak.ca/2019/05/the-reflecting-pond-boulder-a-monument-to-failure/; « 50 little-known facts about 50-year-old Simon Fraser University ». En 1968, un groupe d’étudiants a fait pression sur la SFU pour que l’école soit rebaptisée « Université Louis Riel », en arguant que Simon Fraser était « un membre de l’avant-garde des pirates, des voleurs et des chiffonniers qui ont dépossédé et usurpé les Indiens autochtones du Canada de leur héritage légitime ». ↩

Les bassins réfléchissants du musée d’anthropologie et de l’université Simon Fraser sont des éléments naturels intégrés à une conception brutaliste. Bien qu’ils aient été conçus dans un souci d’harmonie, ils peuvent s’interpréter comme la manifestation d’un désir de maîtriser et d’étendre le contrôle sur les terrains et les eaux colonisés. Ici, l’échelle de l’étang artificiel reflète et perturbe à la fois la très ancienne dynamique de pouvoir des relations coloniales. Avec son aspect trouble, son manque de profondeur et son enchevêtrement de matières biologiques et minérales, l’étang artificiel intensifie les pratiques matérielles relationnelles locales tout en les amplifiant bien au-delà des limites d’un édifice.