livres

Anthropocène, âge du désastre : les catastrophes industrielles et leurs imaginaires / Alfonso Pinto.

Description:

118 pages : illustrations ; 16 cm.

Lyon, France : Cité anthropocène : Éditions Deux-cent-cinq, [2024], ©2024

Anthropocène, âge du désastre : les catastrophes industrielles et leurs imaginaires / Alfonso Pinto.

Actions:

Exemplaires:

Description:

118 pages : illustrations ; 16 cm.

livres

Lyon, France : Cité anthropocène : Éditions Deux-cent-cinq, [2024], ©2024

livres

Le cimetière juif de Québec : Beth Israël Ohev Sholom = [Bet Yiśraʼel Ohev shalom] / Guy W.-Richard.

Description:

xxxv, 135 pages : illustrations ; 23 cm

Sillery, Québec : Septentrion, [2000]

Le cimetière juif de Québec : Beth Israël Ohev Sholom = [Bet Yiśraʼel Ohev shalom] / Guy W.-Richard.

Actions:

Exemplaires:

Description:

xxxv, 135 pages : illustrations ; 23 cm

livres

Sillery, Québec : Septentrion, [2000]

$48.50

(disponible en magasin)

Résumé:

En Amérique du Nord, au tournant du XXe siècle, la vie en pension était solidement ancrée dans les habitudes citadines. C'était particulièrement le cas dans la ville de Québec où un ménage sur dix accueillait un ou plusieurs pensionnaires. L'importance de ce phénomène est à situer dans l'ensemble des transformations et des recompositions sociales et résidentielles qui(...)

Vivre en ville et prendre pension à Québec aux XIXe et XXe siècles

Actions:

Prix:

$48.50

(disponible en magasin)

Résumé:

En Amérique du Nord, au tournant du XXe siècle, la vie en pension était solidement ancrée dans les habitudes citadines. C'était particulièrement le cas dans la ville de Québec où un ménage sur dix accueillait un ou plusieurs pensionnaires. L'importance de ce phénomène est à situer dans l'ensemble des transformations et des recompositions sociales et résidentielles qui affectent une ville en période industrielle.

Architecture du Québec

livres

Description:

160 p.

Genève : Métis Presses 2023.

Le marcheur de la gare. Une architecture des corps. Pauline Detavernier.

Actions:

Exemplaires:

Description:

160 p.

livres

Genève : Métis Presses 2023.

livres

Description:

191 pages : illustrations (some color), facsimiles, plans, portraits ; 26 cm

[Vanves] : Hazan ; Paris : Musée d'Orsay, [2024], ©2024

La gare d'Orsay et ses métamorphoses / sous la direction de Clémence Raynaud.

Actions:

Exemplaires:

Description:

191 pages : illustrations (some color), facsimiles, plans, portraits ; 26 cm

livres

[Vanves] : Hazan ; Paris : Musée d'Orsay, [2024], ©2024

$64.95

(disponible sur commande)

Résumé:

L'histoire des femmes au XXe siècle est celle de leur émancipation. S'affranchissant de la tutelle de leur père ou de leur mari, elles finissent par obtenir tous les droits civiques, à l'égal des hommes. Ces cent années ont été pour les femmes une conquête de leur liberté. Comment ont-elles vécu durant ces décennies ? Quel sort leur réservait leur époque ? Qui(...)

Une histoire photographique des femmes au XXe siècle

Actions:

Prix:

$64.95

(disponible sur commande)

Résumé:

L'histoire des femmes au XXe siècle est celle de leur émancipation. S'affranchissant de la tutelle de leur père ou de leur mari, elles finissent par obtenir tous les droits civiques, à l'égal des hommes. Ces cent années ont été pour les femmes une conquête de leur liberté. Comment ont-elles vécu durant ces décennies ? Quel sort leur réservait leur époque ? Qui étaient-elles ? Quelles femmes célèbres ont marqué leur temps ? Toutes ces vies ressurgissent à travers les 300 photographies rassemblées par l'agence photographique Roger-Viollet, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Des images légendées par Agnès Grossmann, qui retrace et raconte la destinée de ces femmes.

Photographie- collections

livres

Description:

494 pages : illustrations ; 24 cm.

Paris : L'Harmattan, ©2010.

La camera obscura : philosophie d'un appareil / Martine Bubb.

Actions:

Exemplaires:

Description:

494 pages : illustrations ; 24 cm.

livres

Paris : L'Harmattan, ©2010.

$63.95

(disponible sur commande)

Résumé:

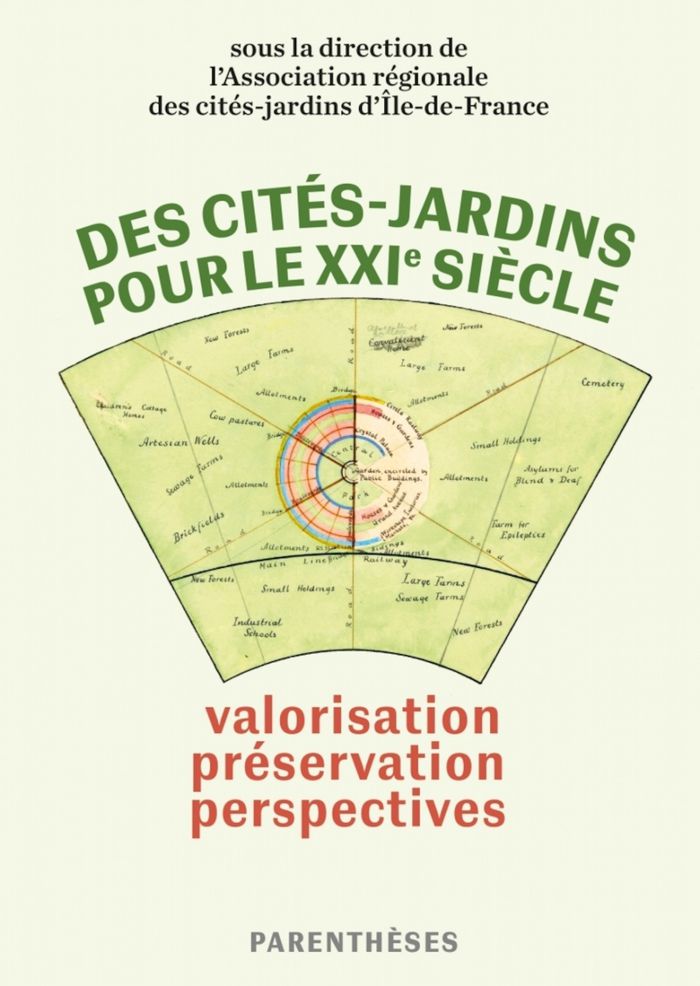

Le XIXe siècle finissant, en Grande-Bretagne, l’urgence se fait sentir d’une alternative à la ville industrielle, qui suffoque et se paupérise. Prend forme alors, dans l’esprit de l’urbaniste Ebenezer Howard, le concept de cité-jardin : une ville hors la ville qui renoue avec la nature et procure à ses habitants les conditions d’un bien-être individuel et collectif.(...)

Des cités-jardins pour le XXIe siècle

Actions:

Prix:

$63.95

(disponible sur commande)

Résumé:

Le XIXe siècle finissant, en Grande-Bretagne, l’urgence se fait sentir d’une alternative à la ville industrielle, qui suffoque et se paupérise. Prend forme alors, dans l’esprit de l’urbaniste Ebenezer Howard, le concept de cité-jardin : une ville hors la ville qui renoue avec la nature et procure à ses habitants les conditions d’un bien-être individuel et collectif. Qu’en est-il aujourd’hui de ces ensembles de logements, hier fiertés nationales ? Adoptant tour à tour le point de vue de l’histoire, de l’expérience et de la prospective, une soixantaine de contributeurs internationaux dressent ici un état des lieux contrasté. S’il dénote une inquiétude manifeste quant au devenir des réalisations historiques, il témoigne aussi d’un véritable espoir : celui de voir renaître l’esprit des cités-jardins au sein d’un urbanisme contraint de se repenser face aux enjeux d’un monde en mutation.

Jardins

Dangereux, insalubres et incommodes : paysages industriels en banlieue parisienne, XIXe-XXe siècles

$54.95

(disponible sur commande)

Résumé:

Le paysage industriel n’est pas le fruit de la nécessité. L’État intervient dès 1806 pour protéger la capitale des nuisances – olfactives et visuelles – générées par l’artisanat et la toute nouvelle industrie. Généralisée à tout l’Empire en 1810, l’enquête préalable à toute nouvelle implantation, dite commodo et incommodo, est le premier manifeste du développement(...)

Théorie de l’urbanisme

novembre 2004, Seyssel, France

Dangereux, insalubres et incommodes : paysages industriels en banlieue parisienne, XIXe-XXe siècles

Actions:

Prix:

$54.95

(disponible sur commande)

Résumé:

Le paysage industriel n’est pas le fruit de la nécessité. L’État intervient dès 1806 pour protéger la capitale des nuisances – olfactives et visuelles – générées par l’artisanat et la toute nouvelle industrie. Généralisée à tout l’Empire en 1810, l’enquête préalable à toute nouvelle implantation, dite commodo et incommodo, est le premier manifeste du développement durable, entre l’économique, le social et le politique. Le décret du 15 octobre 1810 gère ainsi la géographie des manufactures parisiennes: les plus dangereuses sont chassées du centre et vont essarter les faubourgs, alors que les quartiers aisés et les communes résidentielles se protègent en refusant les nouvelles implantations, donnant ainsi naissance au paysage "typique" de la première couronne francilienne Appliqué avec fermeté au début, surtout dans la capitale, le décret réduit notablement la pollution des fabriques en contenant les émanations, en élevant les cheminées et en enterrant les eaux usées. Puis, devant la volonté de faire de la France la première puissance industrielle d’Europe, il s’efface devant les grands établissements pour ne s’appliquer qu’aux petits métiers. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, la croissance industrielle déborde les "fortifs" et se déploie sur la banlieue, surtout au nord-est et au sud-est. Celle-ci intègre les basses couches sociales rejetées par l’haussmannisation vers les usines délétères. Dans les banlieues toujours plus ouvrières, plus sombres, la pollution échappe au contrôle de l’administration. Les bidonvilles s’étalent dans les creux du tissu industriel. L’espace est saturé, le paroxysme atteint dans l’entre-deux-guerres. Le paysage séculaire ne se transforme qu’à partir des années 60, grâce à la politique de décentralisation et de déconcentration industrielle.

Théorie de l’urbanisme

livres

Description:

320 pages

La Garenne Colombes : Bernard Chauveau Editeur 2019.

Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois. Hervé Doucet.

Actions:

Exemplaires:

Description:

320 pages

livres

La Garenne Colombes : Bernard Chauveau Editeur 2019.