Les bras étrangers et l’organisation économique

Will Davis examine les espaces militaires et leurs économies basées sur le sexe

Un jour de juin dans la ville d’Olongapo, les enfants qui jouaient dans les rues se sont subitement arrêtés pour lever les yeux vers le ciel. Des femmes ont sans doute poussé un cri d’effroi en se penchant à la fenêtre pour mieux voir et les militaires de la marine attablés devant les bars ont coupé net leur conversation pour fixer des yeux une épaisse colonne de nuages sombres en volute s’élevant sans bruit dans l’atmosphère depuis le sommet du mont Pinatubo. Quelques jours plus tard, l’éruption volcanique a projeté plus de quatre kilomètres cubes de matière à quelque trente-cinq kilomètres dans les airs. Cette année, c’était 1991, le cataclysme a forcé la fermeture de deux des plus grandes bases militaires des États-Unis à l’étranger. Mettant fin à près d’un siècle de leur présence, l’éruption du mont Pinatubo s’est avérée le point d’exclamation géant sonnant le glas de l’accord sur les bases militaires entre les É.-U. et les Philippines. Le volume de cendres recouvrant les bases a rapidement rendu inutilisables des milliards de dollars d’équipement militaire à la base navale de la baie de Subic et à la base aérienne Clark, accélérant ainsi le retrait des troupes des îles après que le sénat philippin se soit opposé au renouvellement de leur bail.

Subic et Clark ont été évacuées dans la foulée de l’éruption du Pinatubo, chacune abandonnant une ville adjacente, Olongapo et Ángeles, laissant l’économie locale exsangue. Inscrite dans l’espace urbain de ces villes se trouvait entre 1947 et 1991 une zone biopolitique distincte de travail du sexe réglementé pour les militaires américains expatriés. Bars enfumés, pensions de famille au mobilier spartiate et rue principale animée rythmaient une organisation économique de races et de nations sous l’impératif du divertissement. « Repos et détente », soit le temps mort entre deux appels du devoir, était devenu – et demeure – partie intégrante de la vie militaire à l’étranger. Durant la guerre au Vietnam, d’immenses porte-avions, véritables îles flottantes d’espace militaire, pouvaient déverser quotidiennement jusqu’à dix mille soldats dans la baie de Subic. Le sexe et sa gestion concernant les troupes déployées sur les théâtres internationaux occupaient une place centrale dans la bonne marche des relations bilatérales américano-philippines, et repos et détente sont donc devenus une dimension de la notion plus large de « sécurité transpacifique ». Si la régulation de la sexualité a souvent été présentée comme un mal nécessaire pour la sécurité militaire, elle a eu des effets variés et systématiques sur les pays où elle était une réalité. Ce texte a pour but de mettre en exergue le mode de fonctionnement des économies basées sur le sexe dans ces villes de garnison et d’analyser les aspects méconnus du complexe militaro-colonial sous l’angle du rapport au corps et aux relations impérialistes latentes.

À la suite de l’évacuation des bases en 1991, quelque cinquante-cinq mille femmes se sont retrouvées sans travail, le Pinatubo ayant concrétisé en quelques heures ce pour quoi les militants anti-base se battaient depuis des années. À l’image de l’effondrement des hangars d’aviation sous le poids des cendres volcaniques, les économies transpacifiques de l’intime se sont révélées les structures fragiles qu’elles étaient dans les faits. Ces espaces militaires, interreliés par des porte-avions, hétérotopies foucaldiennes allant « de maison close en maison close », formaient une partie du cadre colonial et du legs impérial1. L’accord sur les bases militaires, signé en 1947, était l’un des nombreux traités liant les Philippines aux États-Unis conclus dans les années suivant l’indépendance de ces derniers en 1946, élaborés pour la « défense commune […] de la paix et de la sécurité […] dans la région du Pacifique2 ». Bien qu’enrobée dans des pactes, des ratifications et du verbiage militaire, la manière dont l’armée des É.-U. et son nouveau pays hôte ont déployé cette relation sur les terres pour la protection de l’océan a entraîné la création d’une série de « zones de contact », régimes d’exception souverains à chaque port d’escale3.

Une histoire architecturale féministe du travail du sexe dans les villes de garnison tient compte du fait que les femmes n’étaient pas les victimes passives d’un arrangement dichotomique. Travailleuses du sexe et et d’autres expressions de la marchandisation du corps n’étaient pas au contraire sans avoir un certain contrôle sur les espaces qu’elles occupaient. Le bar, la rue et l’hôtel étaient des espaces scénarisés pour une « corponomie » – néologisme que l’on doit à l’artiste de performance Eisa Jocson – qui capitalisait sur leurs furtifs visiteurs4. Étudier comment ces espaces étaient genrés révèle des contradictions : vice, honte, pouvoir et simulacre étaient des aspects du repos et détente qui peuvent être appréhendés sous l’angle du programme urbain des villes de garnison, alors que les femmes qui y travaillaient structuraient des réseaux de revendication comme la Women’s Education, Development, Productivity and Research Organization (WEDPRO), englobant aussi des cliniques et des centres de survivantes5. Comme la problématique des infections transmises sexuellement relevait moins pour l’armée d’une question morale que de l’efficacité, la création de réseaux d’action collective et de groupes d’entraide et de mobilisation se voulait une réponse à un contexte biopolitique6. Grille de compréhension particulièrement efficiente de l’histoire de l’organisation économique mondiale, le colonialisme met souvent en scène la dimension politique sous forme de balançoire, laissant tour à tour le sujet les pieds ancrés au sol ou suspendus dans les airs. De fait, le sujet féminin philippin a souvent été laissé en suspens, sans agentivité, perdu dans l’économie de la ville de garnison.

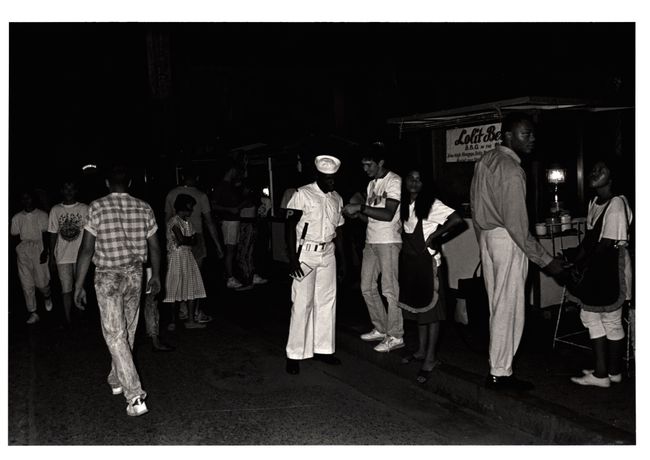

La rue, le bar, la casa et la clinique aident à mettre en lumière le fonctionnement de ce phénomène. L’information les concernant a été compilée à partir de deux sources primaires : la première est un rapport de 1990 intitulé Women Entertainers in Angeles and Olongapo et la seconde, publiée en 2001, a pour titre Halfway Through the Circle. Toutes deux ont été produites par la WEDPRO, et alors que la première est un document détaillant la structure organisationnelle du travail du sexe autour des bases s’appuyant sur une étude menée auprès de 150 femmes d’Olongapo, la deuxième est une série de huit récits oraux de survivantes de la traite sexuelle7. Il y a également, accompagnant le présent article, trois clichés pris à Olongapo par Saundra Sturdevant, une photographe et militante qui a documenté la prostitution dans les villes de garnison vue sous l’angle des femmes au cours des années 1980 et 19908.

-

Deux types extrêmes d’hétérotopies, les maisons closes et les colonies, sont évoquées dans les notes de Michel Foucault sur le navire, une « hétérotopie par excellence » qui évolue entre les deux. Michel Foucault et Jay Miskowiec, « Of Other Spaces », Diacritics, vol. 16, no 1 (1986), p. 22–27. ↩

-

Accord sur les bases militaires, 14 mars 1947. 1947, année qui suit l’accession des Philippines à l’indépendance des États-Unis, le haut-commissaire Paul McNutt et le président Manuel Roxas signaient l’accord sur les bases militaires. Celui-ci autorisait les É.-U. à exercer le contrôle sur vingt-trois bases terrestres et navales pour quatre-vingt-dix-neuf ans supplémentaires, à condition que cela soit « mutuellement bénéfique » aux deux pays. ↩

-

Mary Louise Pratt emploie le terme « zone de contact » pour désigner « des espaces sociaux où se rencontrent, s’entrechoquent et s’affrontent les cultures, souvent dans des contextes de relations de pouvoir extrêmement asymétriques, comme le colonialisme, l’esclavage, ou leurs conséquences telles qu’elles sont vécues dans de nombreuses parties du monde aujourd’hui ». Si Pratt emploie cette dénomination pour illustrer les frictions en termes linguistiques, elle constitue également une base conceptuelle pour comprendre comment les villes de garnison étaient des zones de contact à la fois biologiques et militaires. Pratt, Mary Louise, « Arts of the Contact Zone », Profession, 1991, p. 34 et Giorgio Agamben, État d’exception, Paris, Éditions du Seuil, 2003, pour l’édition française. ↩

-

L’artiste de performance Eisa Jocson se sert du mot « corponomie » pour désigner l’économie du corps de la femme philippine. Dans sa performance-conférence du même nom, elle explique en quoi le corps « finit par archiver les techniques de travail performatives qui analysent la formation de l’identité et du genre, les politiques de séduction et la mobilité sociale philippine ». « 2017 Corponomy, A Performance Lecture », Eisa Jocson (blogue), 7 mai 2018, https://eisajocson.wordpress.com/works/2017-corponomy-a-performance-lecture/. ↩

-

Diane Ghirardo propose une histoire architecturale alternative de la prostitution dans la ville de Ferrare durant la Renaissance. Diane Yvonne Ghirardo, « The Topography of Prostitution in Renaissance Ferrara », Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 60, no 4 (2001), p. 402–431. ↩

-

Voir aussi : Fajardo, Stephanie, « Authorizing Illicit Intimacies: Filipina–GI Interracial Relations in the Postwar Philippines », Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints, vol. 65, no 4 (29 novembre 2017), p. 485–513. ↩

-

Miralao, Virginia A., Celia O. Carlos, et Aida F. Santos, Women Entertainers in Ángeles and Olongapo: A Survey Report, Quezon City, Philippines, Women’s Education, Development, Productivity, and Research Organization et Katipunan ng Kababaihan para sa Kalayaan, 1990; Amilbangsa, Louie C., Aida F. Santos, Flor Caagusan et Development Women’s Education Productivity and Research Organization (Philippines), Halfway through the circle: the lives of 8 Filipino survivors of prostitution & sex trafficking, Quezon City, Philippines, The Women’s Education, Development, Productivity and Research Organization (Wedpro), 2001, p. 163. ↩

-

Je remercie Fabio Lanza et New Press Publishers pour l’autorisation de reproduire ces images. Toute ma reconnaissance à Tim Noakes des collections particulières de la Stanford University, où les archives de Sturdevant sont conservées, pour avoir trouvé les images et assuré un travail de coordination dans un contexte de collaboration à distance. Ces images font partie de la collection publiée par Saundra Pollock Sturdevant et Brenda Stoltzfus, Let the Good Times Roll: Prostitution and the U.S. Military in Asia, New York, New Press, diffusion par Norton, 1993. ↩

Un poste de contrôle marque la frontière physique du passage d’un militaire entre la ville et la base. Ce point de passage, qui consistait en une barrière tenue par des soldats vérifiant les identités, servait de premier outil de localisation pour garder trace des déplacements des hommes « en liberté » après avoir quitté l’autorité de la base pour entrer sous celle du pays hôte. Des cartes de la ville et de ses bars étaient distribuées aux militaires au moment de quitter la base. Il semblerait que l’idée voulant que les soldats soient en mission même dans les périodes de repos et de détente est largement répandue, réconciliant vie militaire et absence effective de combat. À Olongapo, après avoir passé le poste de contrôle, ils empruntaient Magsaysay Drive, l’artère principale bordée de bars et de clubs. Une fois à l’extérieur de la base, les mouvements des soldats pouvaient être suivis grâce à leur numéro d’identification, celui d’un établissement et ses informations de coordination sur la carte; une liste de bars et hôtels répertoriés transformait ainsi la rue en un théâtre d’opérations balisé. En ce sens, la première forme d’urbanisme était une triangulation entre soldat, carte et rue (probablement l’unique aperçu qu’auraient les militaires du pays hôte), tous placés sous la supervision du grand prévôt (chef de la police militaire). Ce système était une manière pour l’armée de se coordonner avec la clinique, et pour le grand prévôt de repérer la provenance et la circulation des ITS. Les femmes qui utilisaient la rue principale comme lieu de leur commerce étaient appelées « trotteuses » et bénéficiaient d’une plus grande latitude en n’étant pas liées à un bar ou un hôtel en particulier. Cependant, leur activité se déroulant au grand jour, elles couraient le risque d’être poursuivies, la marine exigeant que les femmes soient enregistrées auprès d’un établissement pour avoir un semblant de contrôle sur les ITS1. L’indépendance des trotteuses s’accompagnait de vulnérabilité : les conditions de vie dans la rue signifiaient une plus grande proximité avec les drogues et leurs revendeurs, les proxénètes brutaux et les clients violents.

-

Dans l’étude menée par la WEDPRO, l’échantillon était de 150 femmes à Olongapo. Les 125 femmes entraîneuses enregistrées contactées à la clinique d’hygiène sociale travaillaient dans des salons de massage, des bars et des clubs le long de Magsaysay Drive (la rue principale). Les 25 autres étaient des trotteuses interviewées lors de leur détention temporaire au poste de police auxiliaire d’Olongapo; elles se trouvaient en prison pour n’avoir pu présenter une carte d’identité d’« entraîneuse enregistrée » dans la ville. Miralao, Virginia A., Celia O. Carlos, et Aida F. Santos, Women Entertainers in Ángeles and Olongapo: A Survey Report, Quezon City, Philippines, Women’s Education, Development, Productivity, and Research Organization et Katipunan ng Kababaihan para sa Kalayaan, 1990. ↩

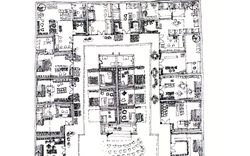

Si la base était organisée selon les lois et l’esthétique urbaine étatsuniennes – un réseau de rues avec maisons de plain-pied et des noms de rues américains comme Dewey Avenue et Betty Lane –, ses abords à Olongapo étaient régis par un hybride des lois américaines et philippines. Le président du conseil municipal, des conseils scolaire et hospitalier était également commandant de la base navale de la baie de Subic, et tout crime impliquant des militaires était jugé devant les cours de justice de la marine des É.-U. Tout comme les mouvements des soldats étaient consignés au poste de contrôle, ceux des femmes travaillant dans les bars étaient également suivis à la trace par un système d’enregistrement qui, en plus de les lier à un établissement donné et de les obliger à faire des tests hebdomadaires à la clinique, permettait de contrôler leurs déplacements. Les mouvements des travailleuses des bars étaient limités au lieu où elles exerçaient, et pour qu’un client puisse passer un moment avec une hôtesse ou danseuse à l’extérieur du bar, il devait payer une « amende de bar ». Plus longue était l’absence de l’établissement, plus élevée était l’amende. Outre la politique stricte des clubs en matière d’allers et venues des femmes, certaines conditions à l’intérieur venaient brouiller les transactions qui s’y déroulaient. Selon le rapport de la WEDPRO de 1990, quatre-vingt-six pour cent des femmes consommaient de l’alcool au travail, une réalité considérée comme partie intégrante du travail, celles-ci touchant une commission sur les verres que leurs payaient les clients1. Les bars avaient plusieurs catégories d’employées : si certaines étaient exclusivement danseuses ou au bar, d’autres – dans la mesure où le client payait une « amende de bar » – étaient libres d’aller et venir, assimilant cette pratique à ce que Rhacel Parreñas appelle une forme de « mobilité contractuelle » dans laquelle certains mouvements en apparence réalisés de façon indépendante sont soumis à l’application du contrat2. Même si les femmes œuvrant dans les clubs bénéficiaient d’une meilleure protection que celles de la rue, celle-ci dépendait du bon vouloir du gérant de l’établissement, qui décidait du montant de la commission qu’il prélevait ou de la souplesse qu’il était prêt à accorder.

-

Miralao, Carlos et Santos, Women Entertainers in Angeles and Olongapo, p. 44. ↩

-

Rhacel Parreñas, Servants of Globalization: Migration and Domestic Work, Second Edition, Stanford, CA, Stanford University Press, 2020. Par exemple, les hôtels à Ángeles City (à l’extérieur de la base Clark) tenaient une liste de filles de bar à contacter quand les clients le demandaient. Halfway Through the Circle, p. 163. ↩

La grande majorité des hôtels se doublaient aussi de « casas », où les travailleuses étaient « hébergées ». Contrairement à leurs consœurs des bars, elles dépendaient de l’hôtel autant pour leur logement que pour leur revenu. Les travailleuses des casas ne pouvaient pas choisir leurs clients et n’avaient aucun contrôle sur le nombre qu’elles recevaient. Le propriétaire de la casa empochait l’argent, les femmes conservant un pourcentage une fois déduit le montant de la location. Ces dernières étaient limitées pour attirer les clients aux seuls seuils que constituaient les portails, les portes, les balcons et les vérandas. Le rapport de la WEDPRO insiste sur le fait que si les travailleuses des bars et des clubs étaient liées à leur établissement, elles étaient censées être protégées des clients irrespectueux. Leurs homologues des casas ne bénéficiaient pas d’une telle protection; se présentant en propriétaires d’hôtel, les patrons de casa n’assumaient que rarement leurs responsabilités face à des clients violents qui menaçaient ou agressaient les femmes, agissant plutôt en fonction de leur propre intérêt tout en menant une activité illégale.

La limitation des mouvements des femmes était un élément central dans l’organisation de la casa. Cela signifie que l’espace du seuil a été un élément constitutif de la genrification de la ville. Dans un contexte très éloigné géographiquement et dans le temps, Diane Ghirardo constate un mécanisme d’impératif spatial similaire, dans lequel la « nature architecturale banale des maisons closes publiques et privées » dans la Ferrare de la Renaissance illustrait les contradictions en jeu. Le travail du sexe était une « activité privée à exercer au vu et au su du public, et par conséquent pas dans un autre cadre privé, dans un bâtiment donné en tous points comparable à ses voisins1 ». Une partie du schéma propre au travail du sexe dans les deux réalités, donc, impliquait une lecture visuelle urbaine pour se conformer aux règles du commerce.

-

Ghirardo, « The Topography of Prostitution in Renaissance Ferrara », p. 424. ↩

L’encadrement biologique des activités sexuelles par la clinique constituait le pendant et le prolongement de l’encadrement chimique induit par le travail dans les bars et les casas. Les femmes enregistrées dans les bars et les clubs devaient passer des examens toutes les deux semaines à l’Olongapo Social Hygiene Clinic, établissement géré conjointement par la marine américaine et la ville d’Olongapo, situé dans un quartier excentré par rapport à la base et à la rue principale. La clinique pratiquait des examens d’hygiène sexuelle, et la marine fournissait médicaments et autres produits pharmaceutiques. Si ses activités visaient prétendument à assurer la protection des femmes de la ville, les frottis de dépistage d’ITS qu’on exigeait de ces dernières avaient pour but de garantir la « salubrité » des travailleuses de la marchandisation du corps philippines pour leur clientèle militaire, laquelle n’avait quant à elle aucune obligation de subir des examens équivalents, malgré le fait qu’elle soit porteuse ou source de maladies1. À la suite d’une alerte au sida à Olongapo en 1987, toutes les femmes travaillant dans les bars ont dû passer des tests de VIH et de sida sans aucune explication ni accompagnement, et les résultats ne leur ont pas été communiqués2. La clinique s’est ainsi placée en opposition avec le contrôle biochimique des bars et de la rue; bien qu’elle soit éloignée du centre principal des activités, elle n’a pas assumé son rôle essentiel, répondant plutôt au souci d’efficacité de l’armée américaine.

Un tel arrangement peut être interprété à la lumière d’autres exemples transpacifiques. Lisa Lowe a fait état d’une logique similaire dans le traitement colonial britannique des travailleuses du sexe chinoises à Hong Kong à la fin du 19e siècle, où les femmes devaient être enregistrées auprès de maisons closes déterminées, et où celles qui accueillaient une clientèle européenne devaient subir des examens obligatoires. Cette réglementation, avance Lowe, permettait une catégorisation des travailleuses du sexe chinoises comme « malades », une forme de production de savoir coloniale; « plutôt que la conquête d’un territoire physique, elle rassemblait à travers la surveillance médicale quantité d’informations sur les corps des colonisées, contribuant ainsi à l’épistémologie coloniale des Chinois3 ». L’efficacité au nom de laquelle le contrôle biologique et chimique fait partie de l’administration d’un territoire, était une technique de gouvernance à Olongapo. La particularité consistant à cibler la santé dans le cadre de cette structure est considérée comme une composante du « militarisme colonial » par Juliet Nebolon, qui emploie le terme pour montrer à quel point les programmes de santé publique à Hawaï durant la Deuxième Guerre mondiale constituaient une « administration biopolitique [qui] visait stratégiquement la santé et l’hygiène4 ». La santé, pour Nebolon, était une affaire de surveillance militaire, d’organisation territoriale et de contrôle des populations, illustrant la mise en œuvre d’un style d’administration de temps de guerre à la périphérie du conflit lui-même partout dans le Pacifique. Olongapo, tout comme Hawaï, était placée sous un régime de suspension des lois usuelles (Hawaï était soumise à la loi martiale pendant la Seconde Guerre mondiale), ce qui signifie que si le travail du sexe était illégale aux Philippines, il pouvait être autorisé à travers des programmes particuliers de protection, non pas des femmes locales, mais des institutions militaires et de leur réputation.

-

Women Entertainers in Ángeles and Olongapo, p. 3. ↩

-

Aida F. Santos et Cecilia T. Hofmann, avec Alma Bulawan, « Prostitution and the Bases: A Continuing Saga of Exploitation », Coalition Against Trafficking in Women—Asia Pacific (CATW-AP) (mai 1998). ↩

-

Lisa Lowe, The Intimacies of Four Continents, Durham, Duke University Press, 2015, p. 126–127. ↩

-

Juliet Nebolon, « “Life Given Straight from the Heart”: Settler Militarism, Biopolitics, and Public Health in Hawai’i during World War II », American Quarterly, vol. 69, no 1 (30 mars 2017), p. 24–25. ↩

Le travail du sexe dans les villes de garnison était une question de justice sociale et spatiale. Alors que ce sont le patriarcat et la pauvreté qui avaient engendré le travail du sexe à Olongapo, ce sont les bases qui l’ont institutionnalisé1. Le recours condamnable aux services sexuels féminins mérite l’attention en tant que dimension de l’histoire des urbanismes militaires et d’histoire architecturale féministe des espaces militaires. Les exemples abordés ici mettent en relief la façon dont le travail des femmes a pris des formes différentes dans un espace hautement encadré. L’imbrication de l’officiel et du clandestin dans la rue, le bar, la casa et la clinique fait ressortir certaines des contradictions inhérentes à l’économie des relations sexuelles militarisées; pour autant, elle ne représente pas un portrait figé sur le sujet. L’omniprésence des bars enfumés et des pensions de famille au mobilier spartiate dans les villes de garnison les rend-elle anodins? Ou leur importance vient-elle pour partie du programme architectural genré dont elles participent : terne, négligé et donc, globalement reconnaissable?

En 1993, un recours collectif a été intenté par l’organisme de défense des femmes philippines Gabriela. Il visait à obtenir de la marine des É.-U. un paiement forfaitaire de 8 000 dollars américains pour chacun des 8 600 enfants réputés avoir été abandonnés par leur père militaire, pour un montant total avoisinant les 69 millions de dollars. Cecilia Hofmann, porte-parole du groupe, a expliqué que le « recours est la conséquence de nos frustrations […] l’accès contrôlé par la marine à ces bars. Ils exigeaient des femmes qu’elles aillent à la clinique de santé. Ce que cela signifie, c’est que la marine considérait qu’il était légitime pour son personnel d’avoir des relations sexuelles avec ces femmes2. » La cause, qui s’est réglée hors cour, était portée par l’avocat spécialisé Joe Cotchett, qui a argué que « pendant plus de cinquante ans, la marine a contrôlé l’exploitation [sexuelle] à Olongapo, dans la baie de Subic. Aujourd’hui, il est temps que la marine assume ses responsabilités vis-à-vis de ces enfants3. »

-

Dans son introduction au rapport d’enquête sur Ángeles/Olongapo, Aida Fulleros Santos écrit : « Il nous faut ne jamais oublier que ce recours institutionnalisé aux services sexuels féminins – souvent pour une somme dérisoire – est une situation condamnable qui mérite autant l’attention que des questions d’intérêt national, notamment la présence des bases militaires américaines. Car si les bases sont perçues par de plus en plus de Philippins comme une ingérence des puissances étrangères dans la souveraineté nationale, la question de la prostitution institutionnalisée dans les bases relève de la justice sociale et de la dignité nationale en particulier pour nos femmes, nos enfants et, collectivement, notre peuple. » Women Entertainers in Angeles and Olongapo, avant-propos. ↩

-

« Class-Action Lawsuit Filed for Philippine Amerasian Children – UPI Archives », 4 mars 1993, https://web.archive.org/web/20170822193000/http://www.upi.com/Archives/1993/03/04/Class-action-lawsuit-filed-for-Philippine-Amerasian-children/3131731221200/. Voir aussi : William Branigin, « FILIPINO AMERASIANS SUE U.S. FOR $68 MILLION », Washington Post, 5 mars 1993, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/03/05/filipino-amerasians-sue-us-for-68-million/d7aa377b-9d70-407d-b77f-e0c01814cf49/. ↩

-

Le cabinet de Joe Cotchett, Cotchett, Pitre & McCarthy, revient sur la cause sur son site Web : « Cotchett est investi dans une action pro bono de grande ampleur. C’est dans ce contexte qu’il a intenté un recours contre la marine des États-Unis au nom de 8 600 enfants amérasiens aux Philippines, lesquels ont été abandonnés dans les villages après la fermeture de la base navale de la baie de Subic. La cause s’est réglée par une entente assurant une aide américaine directe aux enfants ayant pour père un militaire américain et la réalisation d’un documentaire télévisuel sur le sujet ». Joseph W. Cotchett, consulté le 22 février 2020, https://www.cpmlegal.com/attorneys-Joseph-Cotchett-attorney.html. ↩