Si par une nuit d’hiver, azadi...

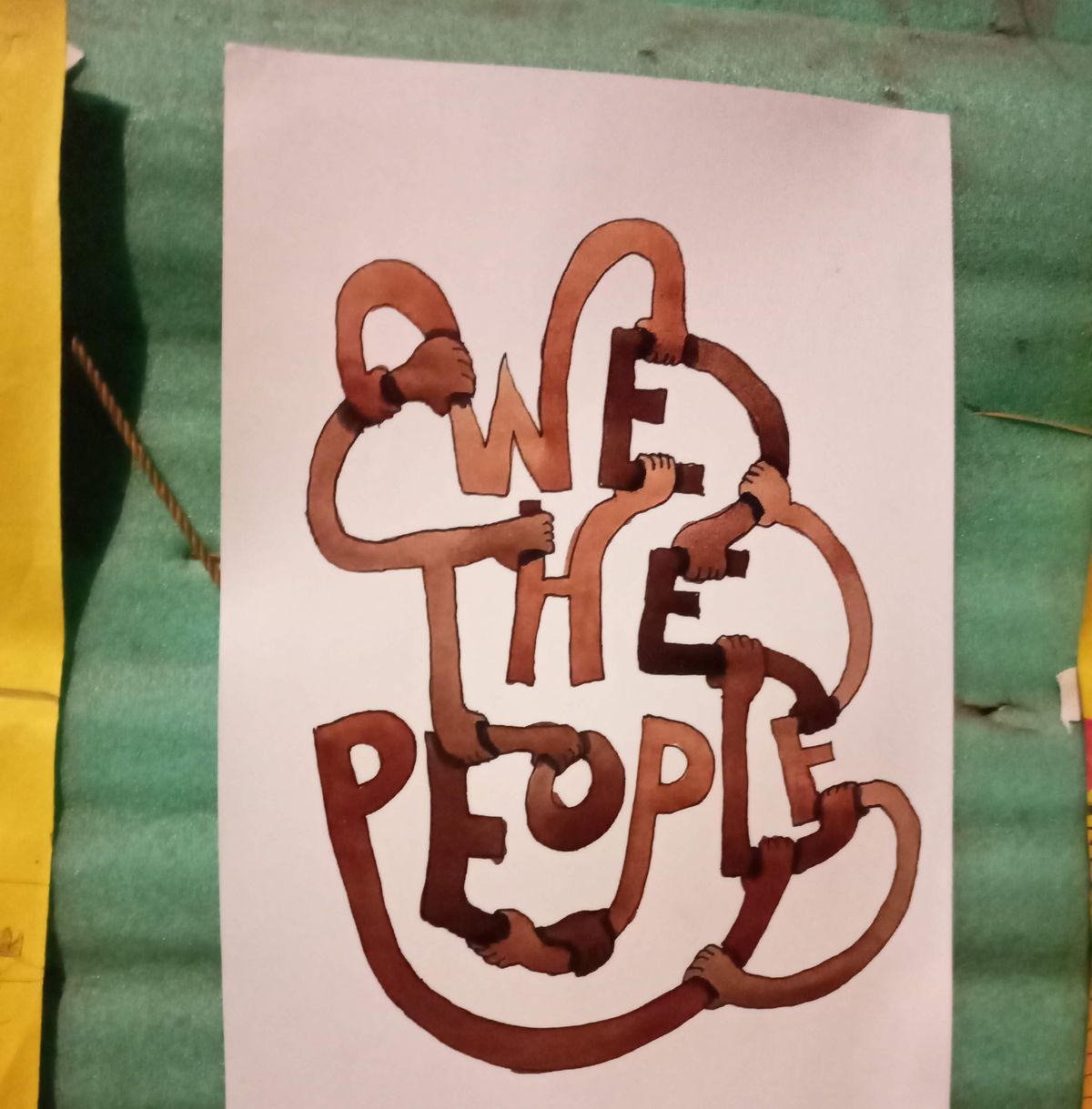

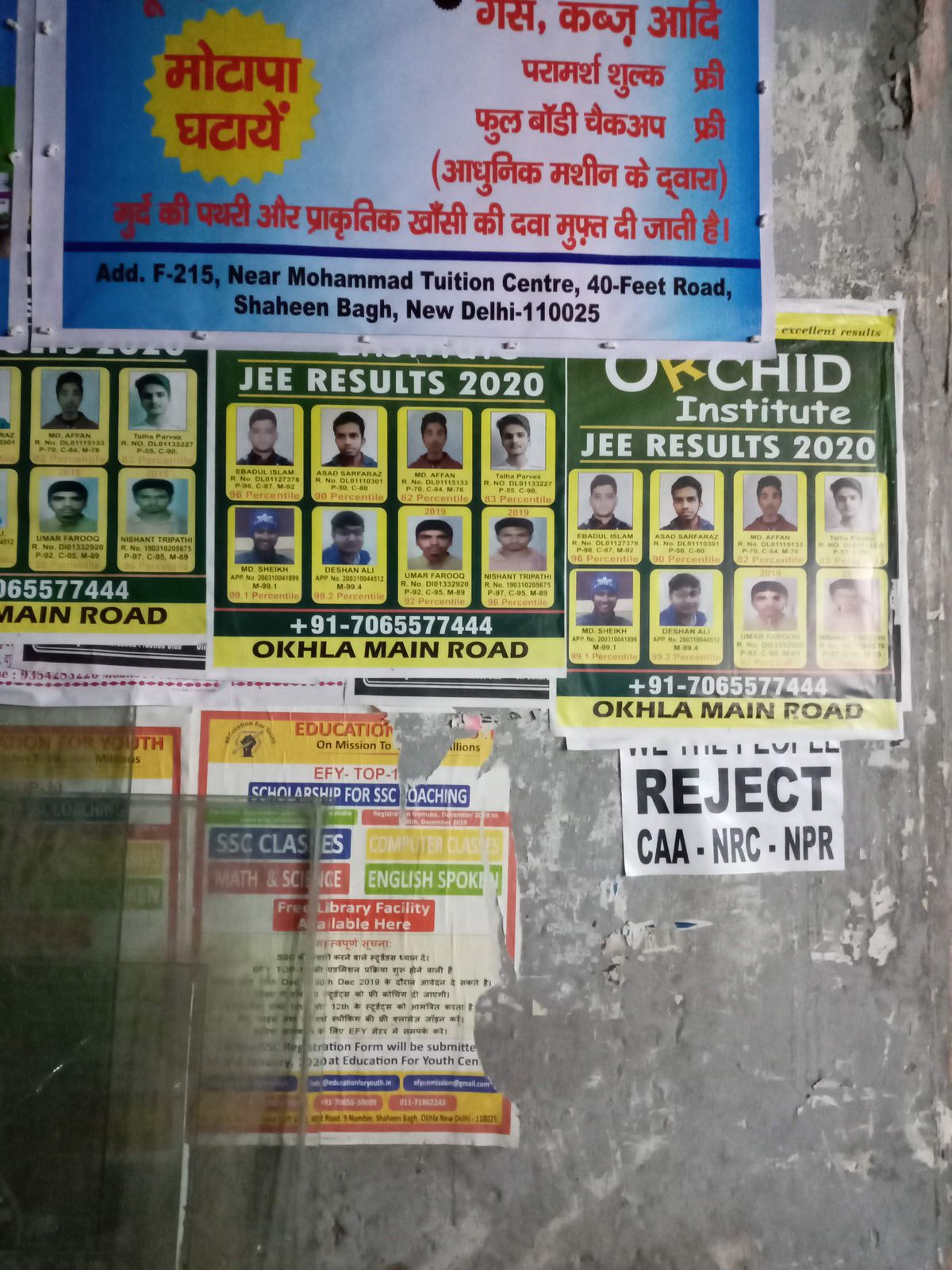

Sarover Zaidi et Samprati Pani offrent une illustration de la manifestation Shaheen Bagh

Ils vendent des cartes postales de la pendaison,

Ils peignent les passeports en brun

Le salon de beauté est rempli de marins,

Le cirque est en ville

Voici venir le délégué aveugle,

Ils l’ont mis en transe,

Il a une main attachée au funambule,

L’autre dans son pantalon

Et les briseurs d’émeute sont très agités,

Ils cherchent un endroit où aller

Comme Madame et moi regardons dehors ce soir

De l’Allée de la Désolation

—Bob Dylan, « Desolation Row »1

-

Bob Dylan, Desolation Row (1965) © 1965 par Warner Bros. Inc. ; renouvelé 1993 par Special Rider Music. Traduction française : « L’allée de la Désolation », https://www.bobdylan-fr.com/trad/desolationrow.html. Consulté le 1er décembre 2021. ↩

Le 11 février 2020, jour des résultats des élections à l’Assemblée de Delhi, la voie qui mène à Shaheen Bagh débordait de manifestants, bandeaux noirs sur la bouche et munis de pancartes où l’on pouvait lire : « Aaj maun dharna hai. Hum kisi party ko support nahi karte hain » (Aujourd’hui, c’est une manifestation silencieuse. Nous n’appuyons aucun parti politique). La veille, des étudiants de Jamia avaient été violentés, maltraités et détenus par la police pour les empêcher de mener une marche pacifique jusqu’au Parlement.

Pendant plus de soixante jours, les femmes de Shaheen Bagh avaient protesté contre la Loi modifiant la citoyenneté et le Registre national des citoyens1. Elles avaient répété encore et encore qu’aucun parti politique ne les soutenait, pas plus qu’elles ne militaient en faveur de l’un d’entre eux. Aucun parti n’avait jusqu’alors tenté d’engager le dialogue avec elles. Le silence des manifestants du 11 février était-il une stratégie, une protestation, ou une voix affirmant : « vous ne pouvez nous réduire au silence »?

L’ensemble des épisodes suivants, qui couvre la période allant de décembre 2019 à la mi-février 2020, est notre tentative de réfléchir à ce que signifie vivre dans une ville en dissidence, mais également en état de siège. Cet essai traite autant de la genèse du site emblématique de contestation qu’est Shaheen Bagh que des formes de vie émergente, d’actions publiques et de création de lieux dans une cité et une nation reconfigurées par la normalisation des barricades.

-

La Loi modifiant la citoyenneté de 2019 (ou CAA, selon son acronyme anglais) a été adoptée le 11 décembre 2019 sous forme d’amendement à la Loi sur la citoyenneté de 1955 pour permettre à certaines catégories d’immigrants illégaux d’obtenir la naturalisation. La Loi autorise les bouddhistes, chrétiens, hindous, jaïns, parsis et sikhs venus s’installer illégalement en Inde en provenance de trois pays (l’Afghanistan, le Bangladesh et le Pakistan) à faire valoir le droit à la nationalité indienne. La justification avancée par le gouvernement de l’Union pour n’étendre ces dispositions qu’aux six religions et trois pays d’origine mentionnés était que les personnes concernées étaient en butte aux persécutions dans ces pays à majorité musulmane. Pourtant, le terme « persécution » n’apparaît nulle part dans la Loi, rendant celle-ci discriminatoire envers les immigrants musulmans ou ceux d’autres religions ou pays. L’adoption de la CAA a déclenché des manifestations généralisées sur tout le territoire aux motifs de son inconstitutionnalité et de sa remise en cause du caractère séculier de l’Inde. Le Registre national des citoyens (NRC, de son acronyme anglais) a pour but de dénombrer les citoyens légitimes de l’Inde sur la base d’une preuve documentaire. Faisant un rapprochement avec la CAA, les protestataires ont exprimé leurs craintes d’une discrimination à l’encontre des musulmans et d’autres couches vulnérables de la population, qui se verraient considérés comme illégaux et placés dans des camps de détention mis sur pied par l’État indien. Les femmes de Shaheen Bagh manifestaient contre la CCA et le NRC, entre autres causes, ainsi que pour dénoncer la brutalité policière exprimée le 15 décembre 2019 aux dépens des étudiants de la Jamia Millia Islamia, qui affirmaient leur opposition à la Loi. ↩

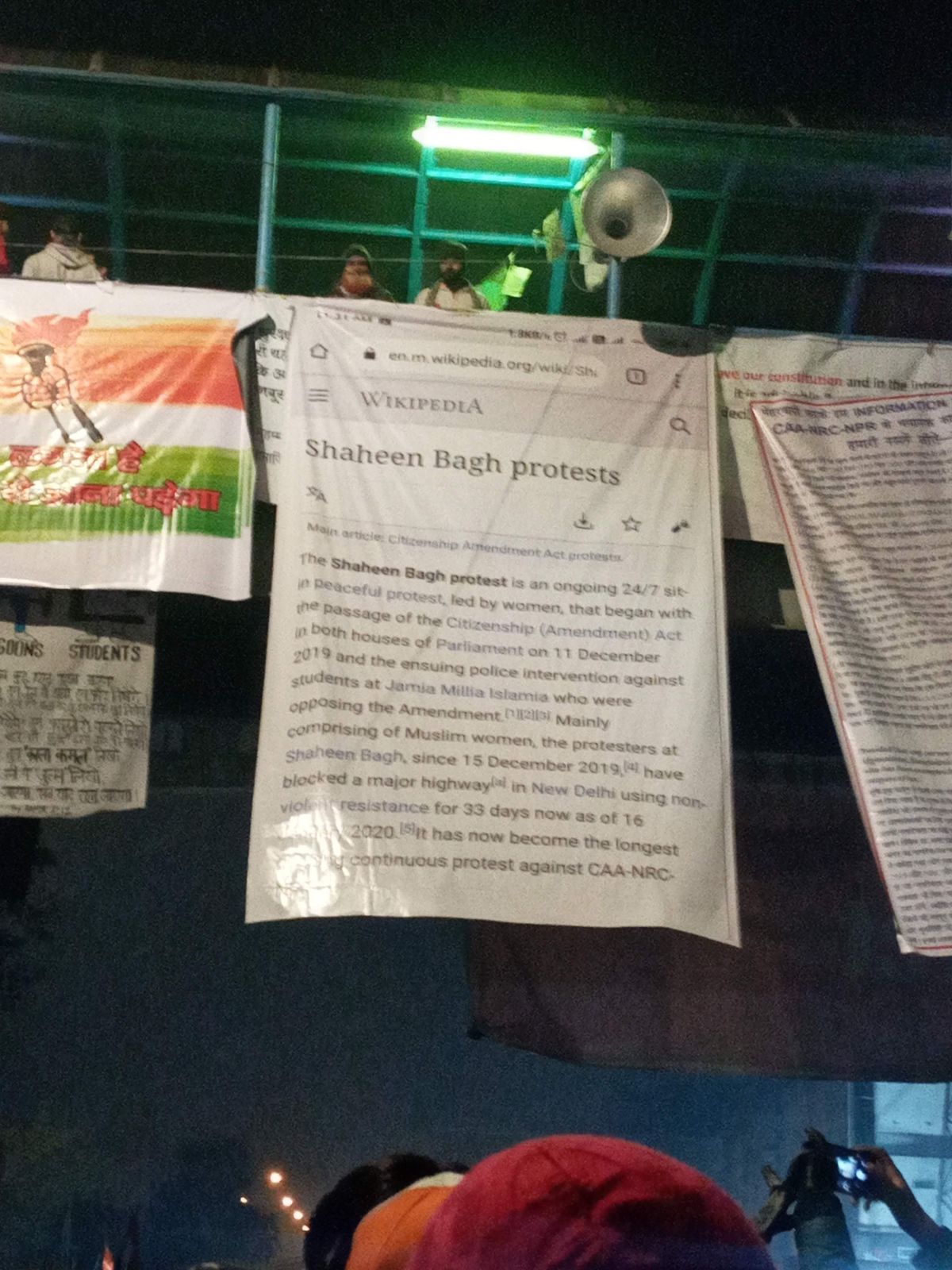

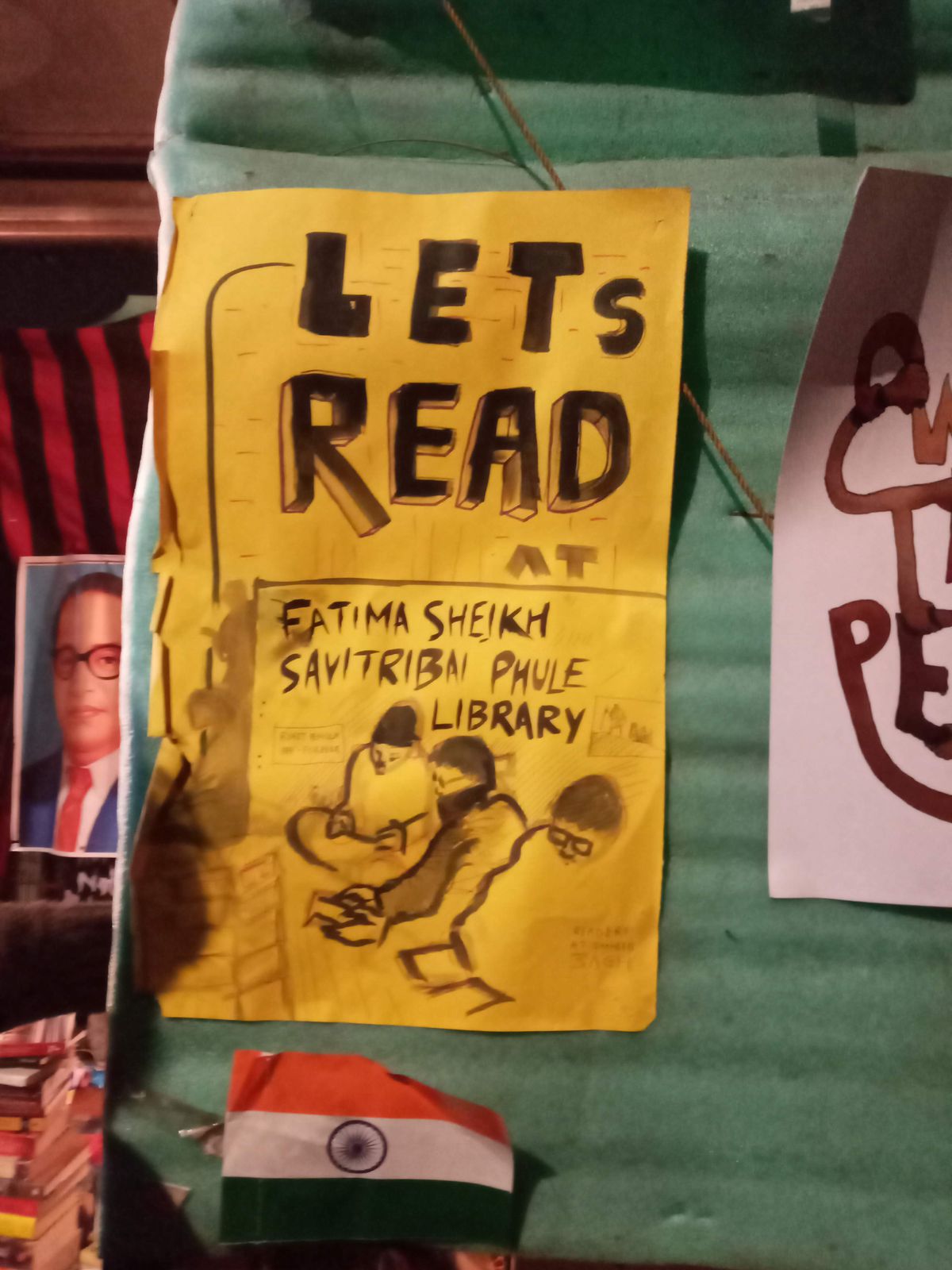

Une amie d’un ailleurs lointain m’écrit pour trouver les noms des artistes qui ont réalisé les affiches, installations et autres œuvres d’art à Shaheen Bagh. Je lui réponds qu’il y en a tellement qu’on ne peut isoler une personne en particulier. Tout le monde fait quelque chose : peinture, dessin, assemblage, écriture, fabrication. L’idée, l’imagination, les matériaux, le travail, la dissidence de qui se sont transformés en quoi? Qu’est-ce qui a transformé des débris de construction en mots, une page Wikipédia en étendard politique, des bateaux en papier en espoir, une route en un lieu d’assistance et de liberté? La police de Delhi a été confrontée à un dilemme similaire lorsqu’elle a cherché à parler aux « organisateurs » de la manifestation : qui est à la tête et qui ne l’est pas, qui proteste et qui ne proteste pas, qui appuie et qui regarde? Où commence la contestation et où finit-elle? Commence-t-elle à la Yamuna à Delhi pour s’achever à Mumbra au Maharashtra? Combien de mondes sont ainsi créés par sa mimesis et son altérité?

Shaheen Bagh, c’est une occupation, une retraite aux flambeaux, un espace pour les femmes, une bibliothèque et une station de métro où nous n’étions jamais allées. C’est une zone de rencontres, un arrêt d’autobus, un marché de nuit et un avant-poste. Et on y trouve des parents avec leurs enfants et des enfants avec leurs parents, des adolescentes et des grand-mères, et des agriculteurs sikhs du Pendjab. On y trouve Defence Colony, Mayur Vihar, et Amroha. On y croise des musiciens, des moongphali wallas1, des wallas de la démocratie et des wallas en sortie familiale. On y voit des wallas du Sud de Delhi, des wallas de l’Est de Delhi et des wallas de l’égoportrait. On y côtoie des musulmans et des hindous, des branchés et des dharam wallas2, des laïcs et des post-laïcs, des photographes et des cinéastes. On y rencontre des féministes et des nouveaux convertis, des sceptiques et des croyants, des chiites et des sunnites, des Jamia et des AMU. Même des Japonais sont venus de temps à autre à Shaheen Bagh. Sans oublier des membres des élites et des super-élites, des communistes et des soudeurs, des négociants de Seelampur et des poètes du Cachemire, des actrices et des danseurs. Et des travailleuses, des enseignantes, des esthéticiennes, des historiennes. C’est Ambedkar et Gandhi parlant depuis une même estrade.

C’est une froide nuit d’hiver et une autre froide nuit d’hiver parmi tant de froides nuits d’hiver. C’est l’effacement; c’est une affirmation. C’est Facebook Live, des fils Twitter et des récits Instagram qui enregistrent, archivent et diffusent l’histoire en train de s’écrire. C’est une maison, une routine quotidienne de déposer les enfants à l’école, de cuisine, de relais pour les tâches ménagères. C’est une manifestation des femmes, c’est la timidité et la colère – « Je n’ai jamais pris la parole dans un lieu public », « J’ai toujours été femme au foyer, mais me voici ».

C’est un lieu pour les amoureux, celles et ceux qui l’ont été ou le seront, les jeunes à leur premier rendez-vous, les vieux couples, tous s’y frayant un chemin jusqu’à devenir la manifestation. C’est un espace de chansons, de bougies, de torches de téléphones mobiles et de drapeaux, de plus en plus de drapeaux. Il y a même maintenant un nihari1 walla et un walla à expressos. Il y a des passionnés de livres, des combattants de salon, des jeunes leaders et d’autres qui le sont moins. Il y a des discussions autour de Babasaheb et Bismil au centre de détention. Il y a des jeunes hommes en colère et des jeunes femmes encore plus fâchées. L’endroit respire la bienveillance et la retenue. C’est une rue, un jardin, un mohalla2, une mela3, un mouvement, une métonymie, un zenana4, une Kasbah5. C’est une ville. C’est un jardin public. C’est un cercle d’amis. Ce sont deux garçons dans la rigole qui maudissent de jeunes aspirants poètes. Ce sont les besuras6 et les sur wallas7. C’est un champ de sonorités, un paysage photographique.

Et même quand le micro cesse de fonctionner, son cri perdure clairement, « Azadi »8.

Dans l’histoire de Manto, « Toba Tek Singh », un homme dément se trouve en zone neutre entre deux lignes de barbelés, marmonnant et pestant « Upar di gur gur di annexe di bedhiyana di moong di dal of di Pakistan and Hindustan of di durr phitey mun » (L’inattention à l’annexion des hauteurs fracassantes du dal de moong pakistanais et indien vouée aux gémonies) —, une incohérence qui était sans doute la seule réponse à cette étrange mascarade qu’était la partition. L’homme se moque du tracé absurde de la frontière et de la séparation en deux d’un peuple, une calamité qui n’a pas mis et ne mettra pas fin à la souffrance dans l’avenir des nations divisées. La partition a-t-elle jamais été menée à son terme, ou continue-t-elle de s’inviter dans nos métropoles, villes et villages sous la forme de quartiers délimités par la religion ou la caste, de taudis ouvriers, de ghettos musulmans?

La nation a-t-elle été moulée dans ces barbelés, barrières et murs sans fin?

L’homme dérangé, à l’extérieur de l’hôpital Irwin, explique à personne ses propres histoires de la ville et de la police fracassant la tête des gens. Il lève la main au ciel et dit : « Ils l’ont fait pendant la crise, ils l’ont fait en 1984, et maintenant… ils le font à nouveau ». Il fait une allusion directe à la brutalité policière employée ce soir-là à Turkman Gate, Daryaganj et Dilli Gate pour juguler la contestation à l’encontre de la Loi modifiant la citoyenneté. Il passe des violences étatiques précédentes à celles d’aujourd’hui, de discours imaginaires de politiciens décédés à la prédiction de ceux à venir, qu’il attribue à la vedette du film, Rajesh Khanna : « Rajesh Khanna ne bola tha… yeh hoga » (Rajesh Khanna avait prédit ce qui allait arriver), faisant de la situation actuelle à Delhi un événement annoncé. Quelques jours plus tard, il vient à ma rencontre et me dit : « Je sais ce que vous cherchez… si jamais vous avez besoin d’une assurance vie, communiquez avec mon oncle à Kanpur… ». Cette incohérence, ce langage de vérité et cet avenir sombre sont évocateurs de notre évolution vers la singularité du fou. Sans assurance aucune quant à nos identités, nous sommes prisonniers d’un code figé, lequel ne nous laisse pas la possibilité d’être autre chose qu’un soi qui se décline par nos noms, le lieu de naissance de nos parents et notre appartenance religieuse.

Pouvons-nous être autre chose que des fous et folles bizarres des nouvelles partitions du présent et de l’avenir?

Nous marchons de Jamia vers Shaheen Bagh, avec bougies et chants, amis et étrangers. Le vent sur nos visages est très froid – il a été plus mordant cette année, mais tout le monde avance, sort, debout pour protester. Une contestation qui a finalement eu raison des barrières de classe, des quartiers privés, des ghettos, et même de nos peurs. Peut-être n’est-ce qu’une entorse à la normalité; peut-être est-ce l’unique mécanisme à notre disposition. Les gens distribuent des bougies, gèrent la circulation, marchent, chantent, s’éloignent et se rapprochent en même temps. Il y en a des centaines ici, et des milliers ailleurs, chacun faisant ce qu’il peut, se joignant au mouvement là où c’est possible. Un groupe de jeunes hommes déploie un long drapeau de l’Inde; nous marchons en dessous, le tenant en l’air. On dirait un mariage, on dirait des funérailles. Des adolescents chantent « Azadi », et les femmes plus âgées qui marchent à leurs côtés se joignent à eux. Nous sommes toutes et tous amis, étrangers, de l’intérieur ou de l’extérieur, mais nous sommes notre seule ressource et chacun est un rouage de la contestation.

Alors que je me déplace sur le site de la manifestation, à la fois dans la zone réservée aux femmes participantes et à l’extérieur, des personnes inconnues engagent la conversation, me demandant d’où je viens, me remerciant d’être présente quand ils s’aperçoivent que je ne viens pas des environs, m’apportant thé et biscuits et s’inquiétant de savoir si j’ai mangé et à quelle heure. Tout cela fait chaud au cœur; c’est déroutant.

C’est comme si j’étais chez moi.

Nous cherchons une amie qui nous cherche aussi. Nous empruntons à un petit garçon un drapeau monté sur un bout de bois tordu et l’agitons hystériquement tout en criant par-dessus le brouhaha des chansons, chants et discours, demandant à notre amie au téléphone de repérer le drapeau. Le jeune garçon insiste pour venir ici chaque soir, nous explique son père. C’est lui qui a fabriqué le drapeau. Notre amie nous rejoint et nous rendons le drapeau à l’enfant, en le remerciant.

Trouver des amis dans la ville, voilà l’idée.

Je suis avec des amis, anciens et nouveaux, sur la rue chalees futa (rue de quarante pieds), sirotant du thé, parlant politique et contestation, détresse et espoir, mais aussi de choses banales comme l’enfer des dates de tombée pour les articles, quoi cuisiner pour souper et quand cet hiver finira. Pendant tout ce temps, mes yeux s’efforcent de rester en contact avec l’effervescence autour de moi, l’activité bourdonnante des restaurants, des dhabas1, des boutiques de chaï, et même des quelques kirana2 au beau milieu de la nuit, sans compter les enfants qui vendent des ballons à pois de toutes les couleurs et le flot continu de petits cortèges : jeunes garçons à vélo, aux visages tricolores et drapeaux à la main, hommes dans la force de l’âge déambulant tranquillement en file avec des affiches, jeunes femmes scandant « hum kya chahte… azadi » (Que voulons-nous? La liberté!), pères marchant avec leurs filles et un couple avançant main dans la main. Le walla de chaï, toujours souriant, tient le compte des commandes de thé, les bras de l’exploitant de dhaba font une chorégraphie véloce alors qu’il malaxe l’atta3, les accents d’une chanson parviennent d’un endroit proche, se mélangeant aux rires et aux bruits des conversations qui m’entourent. C’est familier ; c’est nouveau. Je sais que je me suis déjà trouvée ici. Je sais que je me suis déjà trouvée ici, mais ailleurs. Je sais que je me suis déjà trouvée ici, à une époque différente.

C’est un recoin des innombrables chai ka tapris4 que mes amis et moi avons écumées à travers la ville. C’est un méandre des nuits de liberté passées avec mes amis et des étrangers à JNU dans les années 2000, même quand j’étudiais à DU la journée. C’est un repli des nombreuses manifestations, passées et présentes, hétéroclites et massives, de citoyens et citoyennes prenant la rue.

C’est un repli d’une ville imaginaire où nul lieu, nul moment ou nulle idée ne sont hors d’atteinte.

Nous sommes fin janvier, et les rues autour de chez moi sont pleines de policiers en tenue antiémeute. Les autobus de la police sont arrivés le 18 décembre 2019 et sont toujours là. Leur nombre n’a fait qu’augmenter, tout comme celui des barricades. Ces dernières ne permettent pas aux marches de protestation de s’aventurer au-delà des deux sorties vers la route qui mène de Jamia à la ville. Le ghetto et ses manifestants ne doivent pas contaminer la cité. Chaque fois qu’il y a une tentative de se rendre au Parlement ou au Gandhi Smriti, des milliers de policiers empêchent toute sortie de la zone. La présence quotidienne des forces de l’ordre, avec toute une panoplie d’armes – pistolets, carabines, lathis et gaz lacrymogènes – dont elles sont promptes à se servir encore et encore, voilà la nouvelle normalité. Lors de l’attaque de la police contre les manifestants le 10 février 2020, de nombreux étudiants ont témoigné qu’une substance chimique autre que des gaz lacrymogènes avait été employée, causant nausées et évanouissements. L’État a normalisé son dispositif de contrôle grâce à l’imposition généralisée de l’article 144, le blocage des services Internet, les charges au lathi et les coups, la détention massive des contestataires, le refus d’une aide juridique et médicale aux manifestants détenus et la latitude laissée aux casseurs de battre, d’estropier les étudiants et de leur tirer dessus. Voici la ville ordinaire, ici et maintenant, et non l’endroit dont on ne peut prononcer le nom.

Devons-nous accepter les barricades, les bus remplis de policiers armés et l’usage d’une force excessive comme le nouvel ordre des choses? L’inscription de la contestation dans le portrait social avec ses marches, bannières et occupations répétées lui fait-elle perdre de son impact, comme le prétendent les analystes? Sans doute les manifestations ont-elles fait leur temps en alimentant les débats télévisés, les essais universitaires, les projets artistiques et les discours haineux.

La différence s’est-elle finalement installée dans une répétition tranquille? L’appareil d’État a-t-il compris comment dénombrer ces différences? Nous battons-nous pour des élections concernant les écoles et pas pour les droits des étudiants revendicateurs? Protester est-il le dernier moyen qu’il reste pour occuper la rue, créer la rue et préserver la démocratie? Existons-nous parce que nous sommes vivants ou parce que nous brandissons un morceau de papier ou un drapeau? Répéter encore et encore le chant de la liberté est-il notre splendeur, notre bravoure ou notre naïveté?

Ce texte a été publié sur Chiragh Dilli. Il est publié ici dans le cadre de notre dossier De la migration.